水産庁は2月13日、スルメイカとブリの漁獲量に上限「漁獲枠」を導入することを決定しました。

水産資源の保護が深刻な課題となるなかで、取り過ぎを防ぐための措置とみられます。

ことにブリに関しては、今回初めて漁獲枠導入がされますが、適用期間は漁期に応じて4月から26年3月末と7月から26年6月末に分けて、年間計10万1千トンと定められました。

なお、都道府県ごとの漁獲量配分など詳細は3月中に発表される見込みです

直近のブリの漁獲量は9万3千トンと、ここ数年ブリの漁獲量は漁獲枠に届かない水準で、当面は職漁(漁業)に与える影響は限定的と見られています。

とはいえ、

遊漁(釣り)にとっても、少なからず影響が出ることが懸念されます!

なぜなら、2021年(令和3年)6月に初めてクロマグロの漁獲規制が導入されて以来、釣り人にとってクロマグロ釣りを取り巻く環境が一変してしまったからです。

そこで、今回の規制が遊漁(釣り)に与える影響や今後の対策、そしてサステナブルに釣りを楽しむために求められること等について解説します。

漁獲可能量(TAC)ついて

日本周辺での水産物の漁獲量は全体的に減少傾向にあります。こうした中、水産庁は資源管理の強化へ向け「漁獲枠」を設定し、漁獲可能量(TAC:Total Allowance Catch)を制限しており、TAC制度と呼ばれています。

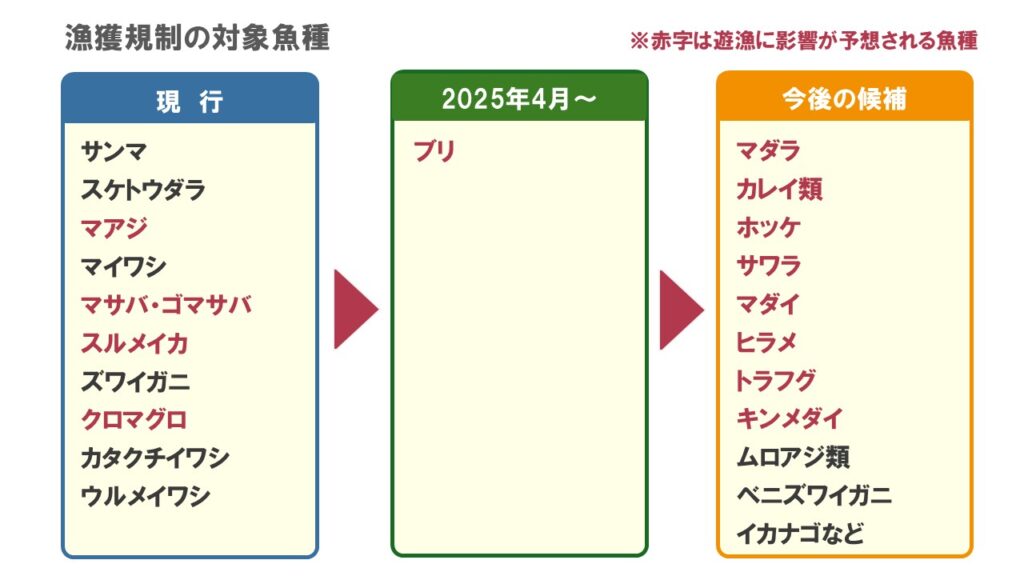

TAC制度では、これまで段階的に対象魚種を増やしており、現在は10魚種が対象となっています。

各々の魚種の漁獲枠は年度ごとの資源評価に基づいて設定され、資源量が増えれば漁獲枠を増やし、資源量が減れば漁獲枠を減らす仕組みです。

TAC制度の導入によって、日本近海における海産物の漁獲量は均衡が保たれており、長期的な漁獲量の改善が見込まれ、水産資源の持続的な保護を目指しています。

職漁(漁業)への影響は?

これまで水産庁では漁獲量を段階的に設定し、将来的に漁獲量の8割を占める魚種で漁獲量の上限設定(TAC)を行なう方針とされています。

今回の「漁獲枠」設定は漁業(職漁)者にどのような影響を与えるのでしょうか?

多くの漁業者は、漁獲量を制限されることに対して危機感を抱いています。海産物を水揚げして市場に供給する漁業関係者にとっては、収入の減少など生活に直結するため死活問題です。

その一方で、将来的に若い次世代の漁業を考えた場合に、資源が枯渇せずに海産物が獲れることで持続可能な漁業が展開され、漁業者全員が潤うことを望む声も多いようです。しかし、

クロマグロの漁獲規制だけは様相が異なるようです。

先述の通り、クロマグロの漁獲規制は2021年6月に始まりました。クロマグロの漁獲枠は大臣許可の漁船(大型船)にとって有利な配分がされ、青森県の大間のマグロ漁師のような沿岸漁業にとっては今もなお厳しい経営を強いられているのが現状だというのです。さらに、

遊漁船を営む事業者や釣りを楽しむ人間にとっても、船釣りの楽しみが一変してしまいました。

漁獲量制限(TAC)による遊漁への影響

資源管理指針の設定

漁獲可能量(TAC)は各都道府県に割り当てられ、対象魚種なども都道府県ごとに異なります。

各都道府県では「資源管理方針」を定め、TAC管理を実施しています。

資源管理指針には、かならず「遊漁に対する指導」という項目が次のように盛り込まれています。

知事は遊漁者に対し、資源管理基本方針及び岩手県資源管理方針に基づく資源管理

の実施について協力するよう指導するものとする。出典:岩手県資源管理方針より

このようにTAC制度は、遊漁船事業者や遊漁者(釣り人)の皆さんにとっても、密接な関係にあるといえるのです。

クロマグロの漁獲制限による影響

いまや大物釣りで大人気を誇るクロマグロ釣り!

クロマグロは「本マグロ」とも呼ばれ、釣り人ならずとも、大勢のグルメファンの舌を唸らせる垂涎の高級魚です。その存在は、まさにマグロの中のマグロ、言い換えれば「マグロの王様」といっても過言ではありません。

そもそも、クロマグロブームに火がついたのも、毎年正月になると築地市場(現在は豊洲市場)で高額で競り落とされるニュースが話題になったり、年末の特番で青森県大間のマグロ漁師のドキュメント番組が放映されたり等、マスコミによる影響がかなり大きいと思います。そして釣り人にとっては、

『一度は釣ってみたい!』と誰もが憧れるターゲットとなりました。

ちなみに、私もその一人です。笑

いまから約10年前、私は大島沖のクロマグロを狙うべく、毎月1~2回週末になると南伊豆方面の港に出かけていました。当時はマダイ釣りやタチウオ釣りと全く同じように、ごく普通に予約すれば必ず船に乗ることができました。ところが、

現在は、クロマグロの遊漁船はなかなか予約が取れません。それどころか、半年先、一年先まで予約で満杯という状況なのです!しかも、

ここ数年の傾向では、解禁初日から1週間前後で早々に漁獲量上限に達してしまい、ふたたび規制がかかり禁漁になってしまうのが実情です。

もはやクロマグロ船の乗船はプラチナチケット!

こうした現状に、きっと頭を痛めている方も多いのではないでしょうか!?

クロマグロ釣りを巡る現状

クロマグロの漁獲量が上限に達すると、遊漁船はクロマグロを狙って出船することはできません。このため規制がかかると、遊漁船は出船自体を見合わせたり、他のターゲット(釣り物)に変更して出船する等の対応をしなければなりません。

出船を取り止めると経営自体が大きな打撃を受けてしまうため、大多数の遊漁船では他の釣り物に変更して対応するケースが最近の傾向です。

しかしながら、規制により他の釣り物に変更なったことで、釣り人側による予約キャンセルが急増してしまいました。もちろん遊漁船事業者も事前に、規制になった場合の変更措置を明示しているものの、それでもトラブルが発生する等深刻な事態が発生しています。

遊漁船は乗合と仕立て(チャーター)という2つの形式で出船していますが、漁獲規制という不可抗力で止むを得ず釣り物を変更しているだけで、釣り客から予約キャンセルされてしまうのは死活問題です。

一方の釣り人側にとっては、せっかくクロマグロを釣りたかったのに、漁獲規制といえども他の釣り物に変更されてしまったら全く釣りに行く意味がないじゃん!?という思いが募ります。こうして、

クロマグロの遊漁を巡っては大きなジレンマに見舞われています。

キハダやトンボ、青物へのシフト

クロマグロを遊漁で釣るのはもはや至難の業。となれば、必然的に私たち釣り人もターゲットを変更することを余儀なくさせられます。そして、

ここ数年、大勢のマグロ釣りファンが他の釣り物へ続々と乗り換えています。

では、具体的にどのような魚をターゲットへシフトしているのでしょうか!?

クロマグロと同じように、ダイナミックでスリリングな釣りが楽しめる大型の回遊魚。具体的には以下の魚種が挙げられます。

キハダマグロやビンチョウ(トンボ)マグロなどのマグロ類、ブリやヒラマサ、カンパチなど「青物」と呼ばれるブリ類です。言い換えれば、

沖釣り(オフショア)でジギングやキャスティングの絶好のターゲット!

こうして遊漁(船釣り)においては、クロマグロの漁獲制限による影響が思わぬかたちで、他の魚種へ波及してしまったのです。

さいわいこれらの魚種は、現在漁獲量制限がありませんが、将来的にいつ「漁獲枠」が設定されてもおかしくない状況にあり、ひいては今回のブリの漁獲量(TAC)設定につながるわけです。

近年ブリの漁獲量は増加傾向にあります。しかし、将来的に安定的な漁獲量を確保するためには今回の漁獲制限設定はむしろ妥当といえるかもしれません。そして、

遊漁船で釣りを楽しむ釣り人にとって、こうした現況に対する理解を深める良い機会だと思います。

トラフグなど他の魚種へも拡大

前述の通り、漁獲量可能量(TAC)の設定は今後さらに対象魚種が拡大する見込みです。当然のことながら、職漁(漁業)への影響はいうまでもなく、遊漁(釣り)への影響も懸念されます。

これからTACの対象として見込まれる魚の中には、マダイやヒラメ、サワラ、キンメダイ、トラフグなど、船釣りの主要なターゲットが数多くあります。

とくにトラフグは最も高級なフグとして知られていますが、トラフグの漁獲量はここ数年減少傾向にあります。もっとも、

これまで主要な産地だった西日本で急減しており、関東や東北方面では漁獲量が年々増加しています。

こうした中、沖釣りでもトラフグ専門で狙う船が増え、いまや『トラフグ釣りブーム』が到来しているといっても過言ではありません。そして、

トラフグも正にクロマグロと同じ運命をたどるのではないか!?と懸念されます。

クロマグロもトラフグも、個体数自体が少ないからです。クロマグロはすでに絶滅危惧種に指定されていますが、いずれトラフグも仲間入りしてしまうかもしれません。

輸入や養殖に依存する日本の海産物

天然物を食べられるのは釣り人の特権だが…

じつは、釣り(遊漁)でもお馴染みのマグロやブリ、トラフグなどの海産物は、私たち一般家庭の食卓に並ぶものは輸入物や養殖物がほとんどなのです。

クロマグロに限っては輸入が原則として禁止されていますが、国内産の天然物はほとんど高級料亭や寿司店、ごく一部の鮮魚店で取り扱われるだけで、私たち庶民の口までは滅多に届かないのが実情です。

一般的にスーパーや鮮魚店に陳列されているマグロは大抵、メバチマグロやミナミインドマグロ、ビンチョウマグロがほとんどでしょう。

日本では、エビやカニなど甲殻類、ホタテなどの貝類からサケやブリ、カツオなどの魚類に至るまで、海産物のじつに約7割以上を輸入や養殖に依存しています。言い換えれば、

釣り人が釣り上げた天然魚は、プレミア付きの貴重な魚なのです!

私たち釣り人も、いま一度こうした自覚を持たなければいけませんね。

国内消費が減少の一方、インバウンド需要の拡大

国土の四方を海に囲まれている日本ですが、海産物の70%以上が輸入物や養殖物という現実。

ところが、近年国内における消費の減少、所謂「魚離れ」といわれる一方で、国際的な需要は高まりを見せています。

とくにコロナ禍後に顕著なのは、インバウンド需要!

海外からの旅行者が単月で378万人と過去最高を達したとの報道もあり、空前の「日本旅行ブーム」が到来しています。

訪日外国人のお目当ては、何といっても自国では食べられない日本の新鮮な海産物!

マグロ類も非常に人気が高い食材ですが、じつはブリの方が「ヤミー!(美味しい)」だったりするのです。特に欧米人には大人気!

脂が乗ったまろやかな風味が欧米人の口にジャストミートするのでしょうか!?

消費者の立場からすると…

これまで見てきた一連の状況を背景に、鮮魚類や甲殻類、貝類など、全国で水揚げされる海産物は軒並み高騰しています。

昨今、米の価格の急上昇やキャベツをはじめとする野菜類の物価上昇がもっぱらクローズアップされていますが、じつは海産物については、米や野菜類よりもだいぶ以前から価格上昇が深刻な状態です。

ブリに関しては、市場価格はコロナ禍前よりも約1.6倍上昇しています!

しかし、今回漁獲可能量(TAC)が設定されたことによって、今後さらに価格が大幅に高騰することは自明です。

より多くの人に新鮮な海産物を届けたい、という漁業者の皆さんの思いとは裏腹に、価格が高騰してしまい、ますます一般家庭の食卓から縁遠い存在になってしまうのは、何とも悲しい現実です。

まとめ-漁獲量制限の本質について考える

今回、新たに設定されたブリの漁獲可能量(TAC)について取り上げました。しかし、ただ単に漁獲量を制限するだけで、将来的にブリの持続的、安定的な漁獲が実現できるのでしょうか!?

答えは「NO!」です。

これまで約30年間釣りを楽しんできた私から見ても、TACの設定は本質的な解決には繋がらないと思います。

ご存じの方も多いと思いますが、ブリは出世魚と呼ばれ、ワカシ・ツバス➜イナダ・ハマチ➜ワラサ・メジロ➜ブリと、成長するにつれ名前が変わります。

船釣りの対象はおもにイナダ・ハマチ以上になりますが、幼魚であるワカシ(ツバス)や若魚であるイナダ(ハマチ)サイズは即リリースすべきだと考えます。つまり、

幼魚や若魚の保護こそが、漁獲制限を未然に予防する最善の策!!

これはクロマグロやトラフグ等についても同様のことが言えます。

クロマグロの幼魚は一般的に「メジマグロ」とか「メジ」と呼ばれます。メジマグロは10キロ未満のクロマグロの幼魚で、キハダマグロやブリ、カンパチといった青物釣りの外道として釣れる魚種です。

本来クロマグロは30キロ未満はリリースすることが義務付けられていますが、「外道」として釣れたメジマグロがリリースされたという話はあまり聞きません。つまり、

遊漁者(釣り人)としての私たちにとっても、幼魚や若魚をリリースするというモラルを持つことが求められているのです。

船釣りに出かけると、決まって年配のベテランの釣り師から「昔はもっと釣れたのによ!」なんて嘆き節が聞かれることも多いと思います。もっとも、私自身もその一人なのですが…

今後そうした事態に陥らないためにも、

釣り人みずから、海産資源の持続的な確保を考えなければいけない時代が到来したのだとつくづく痛感します。

[adcode] 2024年6月1日(土)より再び解禁されたクロマグロ釣りは、6月4日(火)迄のわずか4日間で早々に禁漁となりました。マグロファンにとっては大変残念なニュースですが、持続可能なマグロ釣りの一環として、以下の点に留意下さい[…]