真紅の魚たちがズラズラと!!

ロッドに伝わるかすかな魚信。その一方で、海面下数百メートルという深海で多点掛けが繰り広げられる様子に、釣り人は大いに想像力を掻き立てられます。巻き上げを行うと、竿先に確かな手応え。

仕掛けが海面に浮上するまでに少なくとも10分近い時間を要する、まさに深場釣りの醍醐味。時おりガクガクと竿が震え出し、興奮は頂点に達します。やがて、仕掛けに連なる赤い魚影。釣り人なら誰もが夢見る光景。クーラーボックスいっぱいに真紅の宝石で満たされます。

「大釣り」という言葉にいちばん相応しいのが、深場釣り。

しかしある意味、非常にギャンブル性の高い釣りであり、同時にビギナーズラックの可能性が高い釣りでもあるのです。

寒さも増し冬を迎えると、深場釣りはいよいよシーズンイン!

キンメダイ・アコウダイを筆頭に、アカムツやクロムツといった中小物からベニアコウやアブラボウズといった大物まで、垂涎の高級魚が目白押しです。

とかく冬場になると船釣りのターゲットも少なくなる一方で、安定した釣果が望めるのも魅力。初心者や入門者でも「大釣り」が期待できる深場釣り。この冬は、ぜひ深場釣りにチャレンジしてはいかがでしょうか!?

いつ・どこで・何を・どのように、釣ったら良いのか!?

そこで、深場釣りの3W1Hを正確に把握することで「大釣り」のチャンスを高め、初心者や入門者でもなるべく簡単に深場釣りができる方法をプロデュースします。

とかく深場釣りはハードルの高い釣りと思われがちですが、冬の高級魚を最短距離で釣るために、深場釣りの時期、地域、釣り場よって異なる釣り方や仕掛け、地域別の釣況などについて、基本的な事項を解説します。

- 1 深場釣りについて

- 2 深場釣りの対象魚(キンメ・アコウ・マダラ)

- 3 深場釣りシーズン展望とおすすめの船一覧

- 4 タックル

- 5 仕掛け

- 6 その他道具類

- 7 エサ

- 8 エリア別キンメ・アコウ(メヌケ)・マダラの攻略法

- 9 キンメ・アコウなど深場釣りで釣果アップする㊙アドバイス

深場釣りについて

深場釣りは、文字通り水深300メートルを超える深海に生息する魚種をターゲットにした釣りです。

かつては深場釣りというと、タックルや仕掛けも重装備で、敷居の高い釣りだと思われていましたが、近年は竿やリールといった道具の進歩や、ルアーフィッシングの普及によって、初心者でも身近な釣りとして人気が高まっています。

一概に深場釣りといっても、季節や場所、魚種等によって狙うタナ(水深)が大きく異なります。一般的には、狙うタナによって

深場釣りは、中深場釣り・深場釣り・超深場釣りに分類されます。

中深場釣りは、水深200~300メートルで、おもにアカムツやクロムツ、キンメやメダイといった魚が対象となります。深場釣りは、水深300~600メートルで、キンメやアコウダイ(メヌケ)、マダラといった魚が対象です。超深海釣りは、水深600メートル以上の超深海で、ベニアコウダイやアブラボウズといった大型魚を対象とした釣りです。

ご覧の通り、深場釣りで釣れる魚はいずれも高級魚ばかり。釣って良し!食べて良し!家族や友人にも喜ばれること間違いなし!とまさに釣り人冥利に尽きる3拍子揃った釣りなのです。

今回は、おもにキンメやアコウなどをターゲットとした深場釣りを中心に解説します。

深場釣りの対象魚(キンメ・アコウ・マダラ)

深場釣りの対象魚は、キンメダイやアコウダイ(メヌケ)、マダラなど。

ときにはアカムツやクロムツといった中小物から、アブラボウズやバラムツ、アブラソコムツといった大物までヒットしたりします。

その他、トウジンやスミヤキ(クロシビカマス)、沖ギス、アラメヌケなど、通常の船釣りではお目にかかれない魚たちのオンパレード。しかも見た目はグロテスクですが、食べると美味しい魚ばかり。

多彩な外道が釣れるのも、深場釣りの魅力のひとつです。

全国的に深場釣りは、キンメ、アコウ、マダラが人気ターゲット!

ここでは、キンメダイとアコウダイ、そしてマダラについても各々の特徴を簡潔に解説します。

(1)キンメダイ(金目鯛)

キンメダイ(金目鯛)は北海道から九州・沖縄と日本全国各地に生息している魚です。

幼魚や若魚は水深200メートル前後の浅場を回遊し、中深場釣りの対象魚として人気ですが、成魚は300メートル以深の深場に移動するため、良型のキンメダイは深場釣りの代表的な魚として知られています。

キンメダイ釣りは、おもに関東の東伊豆・南伊豆や伊豆諸島、外房や南房、相模湾を中心に盛んな釣りでしたが、日本海や四国、九州でも釣りの対象魚として出船する船も増えています。

刺身や煮付け、湯引き、塩焼きなど、どう料理しても美味しいキンメダイは老若男女に大人気!いまや深場釣りのターゲットとして、全国的な人気魚です。

キンメダイは海底付近よりも、海底から約50メートルまでのやや浮いた層を群れで回遊していることが多く、海底に急峻な斜面がある地形を好んで分布しており、仕掛けが着底したら素早くキンメダイの遊泳層へ仕掛けをトレースすることが重要です。

(2)アコウダイ(赤魚鯛)

アコウダイ(赤魚鯛)はおもに本州の青森から四国にかけての太平洋岸に生息する魚です。

関東の茨城、外房南房、相模湾、伊豆方面での釣りが盛んで、茨城県以北ではメヌケ(目抜け)と呼ばれています。アコウダイを専門に狙う船は少ないものの、超高級魚であるため深場釣りファンにとっては垂涎の魚といっても過言ではありません。

アコウダイは水深300~600メートルの岩礁帯に生息し、12月から4月にかけての産卵期になると、浅場まで浮上するため絶好の釣り期となります。

アコウダイは岩礁帯のある海底付近を群れで回遊しているため、仕掛けは底ベッタリで狙うのが基本。巻き上げると海面にプカプカと連なるアコウダイは「アコウの提灯行列」とも呼ばれ、多くの釣り人を魅了します。

(3)マダラ(真鱈)

マダラ(真鱈)は北海道から東北、茨城県北部にかけての太平洋岸と、青森県から山口県の日本海側に生息する魚です。

マダラ釣りが盛んなのは東北の三陸沿岸と北陸の福井沿岸で、エサ釣りだけでなく、メタルジグで狙うマダラ釣りが人気急上昇中!

マダラは水深200~400メートルの海底に斜面がある地形を好んで生息し、12月から2月にかけての産卵期には浅場へ移動し、絶好の釣り期を迎えます。

冬場の産卵期にオスのマダラから獲れる白子(タチ)は絶品!白子が食べたくてマダラ釣りをする方もいるほど、根強いファンがいます。

マダラは、根のキツい岩礁帯の海底付近を群れで回遊しています。底ダチを取ったら素早く5メートルほど巻上げ、ふたたび仕掛けを落として1~2メートル底を切って釣るのが一般的です。

深場釣りシーズン展望とおすすめの船一覧

深場釣りは、関東を中心に、北海道、東北から南紀、四国にかけての太平洋岸や北陸や山陰の日本海側など本州のほぼ全域で展開されていますが、対象魚によって釣れる時期や地域がそれぞれ異なります。全般的に深場釣りに出船する船は非常に少ないため、

まずは、キンメ・アコウがよく釣れる「盛期」に釣行することが大切です!

また船宿によっては、キンメとアコウを両方狙ったり、キンメやアカムツ・クロムツなどの中深場釣りで出船したりする船もあるので、対象魚種によって事前に情報収集しておくと良いでしょう。

ここでは魚種ごとに、おもな釣り場と釣り期について解説します。

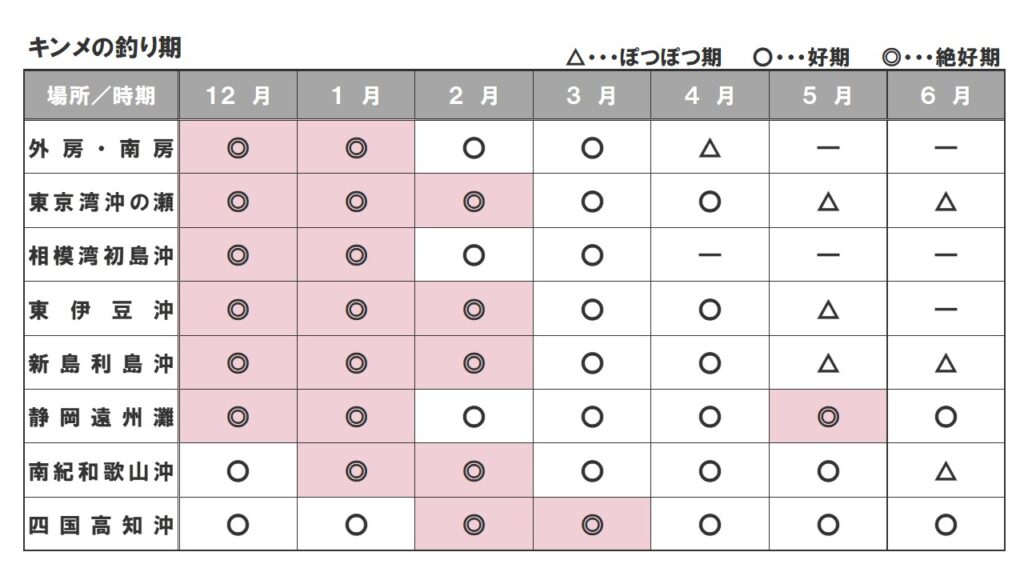

(1)キンメダイ

キンメダイは、千葉県外房~南房沖、東京湾口の沖の瀬、相模湾初島沖、東伊豆沖、伊豆諸島新島沖、静岡県遠州灘、南紀和歌山沖、四国高知沖などが盛んで、アコウダイとは攻めるタナが異なりますが、ほぼ同じポイントで釣ることができます。

キンメは季節を問わずほぼ一年中釣れる魚ですが、地域によって釣り期が異なるので注意が必要です。

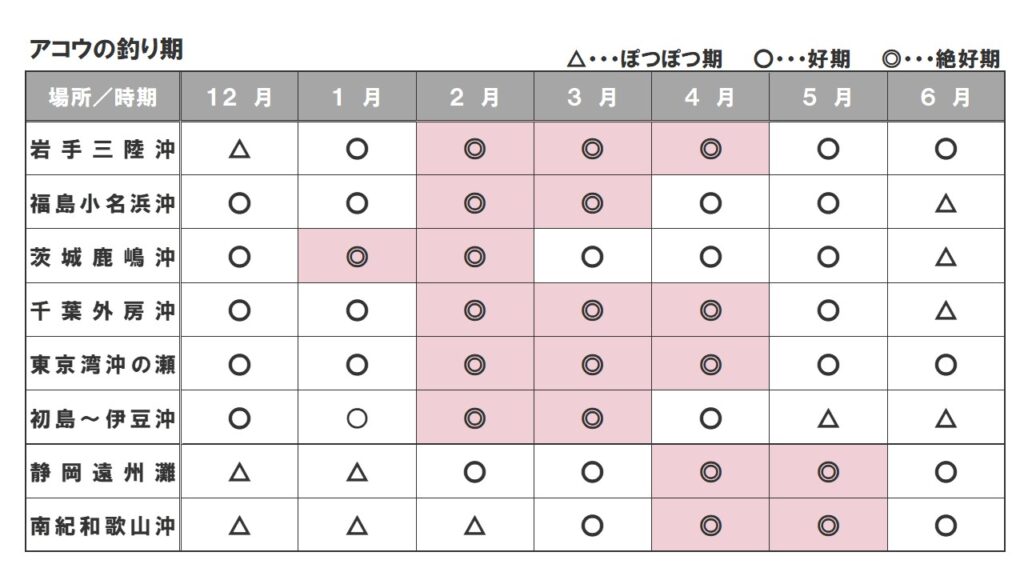

(2)アコウダイ(メヌケ)

アコウダイ(メヌケ)は、岩手県三陸沖、福島県小名浜沖、茨城県鹿嶋沖、千葉県外房沖、東京湾沖の瀬、相模湾初島沖~南伊豆沖、静岡県遠州灘、南紀和歌山沖などがおもなポイントです。

アコウダイもほぼ周年釣れる魚ですが、産卵期となる12月から4月にかけてがトップシーズンです。

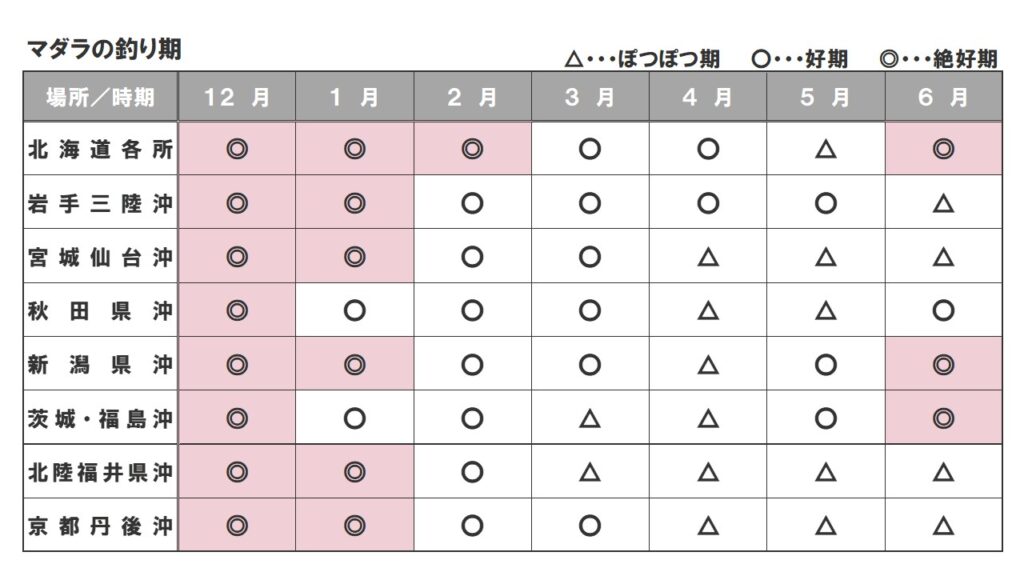

(3)マダラ

マダラ釣りは、冬場に厳寒となる寒冷地域がメイン。北海道、岩手県三陸沖、宮城県仙台沖や日本海側では秋田県沖、新潟県沖、北陸福井県沖、京都丹後半島沖がおもな釣り場です。

マダラの釣り期は、冬場がメインシーズンですが、北海道や東北、新潟エリアなど一部のエリアでは、夏や秋にかけても出船している船があります。

タックル

深場釣りのタックルは、水深300メートル以上の深海に仕掛けを送り込み、巻き上げるツールであるため、ヘビータックルが求められます。基本的には「大は小を兼ねる」というコンセプトに従い、深場専用のロッドとリールが必要になります。

深場釣りのターゲットであるキンメダイやアコウダイ、マダラを釣る場合、深場専用タックルは全魚種を釣ることができ、アカムツやクロムツといった中深場釣りやキハダ・カツオ等の大物釣り等でも兼用することが可能です。

とはいえ、深場釣りのロッドとリールを購入するだけでも、ざっと10万以上の出費は覚悟しなければなりません。その他の道具や仕掛け等々も考えると、二の足を踏んでしまう方も多いはず。そこで、

初めて深場釣りをする場合はレンタルタックルもおすすめ!

深場釣りに出船する船宿の多くは、レンタルタックルも常備しています。はじめて深場釣りに挑戦する初心者や入門者はレンタルタックルという選択肢も大いにありです。また、

深場釣りにはエサ釣りとジギングの2つの釣り方があります。

エサ釣りは、8~20本針の胴突き仕掛けにエサを付け、船べりに取り付けたロッドハキーパーに置き竿にした状態で、「待つ」釣り方。ジギングは、大型のメタルジグを投入し、ロッドを手に持った状態で誘いをかける、「攻める」釣り方です。

どちらの釣り方にも長所・短所があります。エサ釣りでは大型の電動リール。ジギングでは大型の両軸リールが基本です。

釣り座にどっしり構えて魚が鈴なりになった多点掛けを楽しみたい方はエサ釣り。体力に自信があり、ゲーム感覚でファイトを楽しみたいという方はジギングがおすすめです。

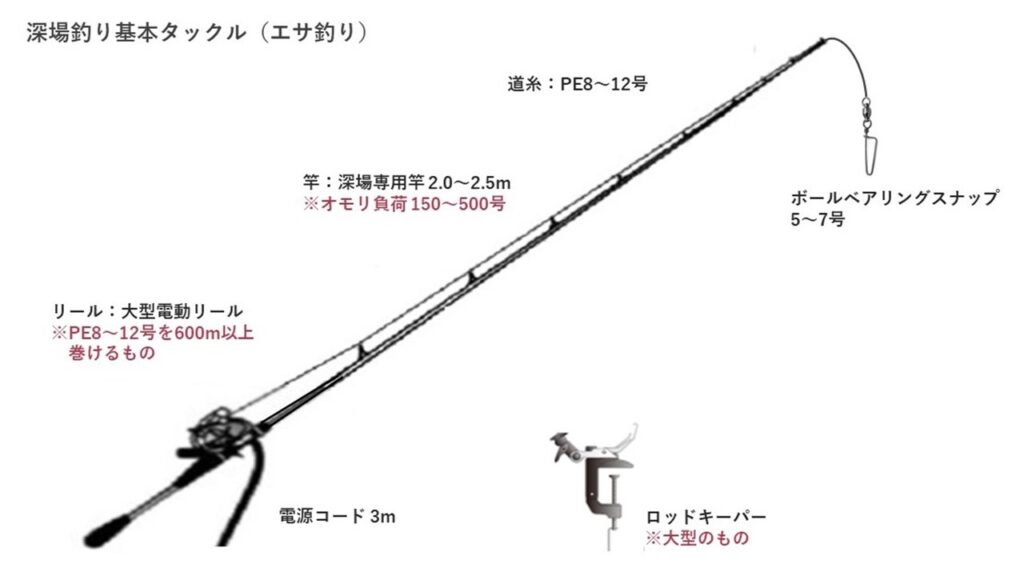

■エサ釣りの基本タックル

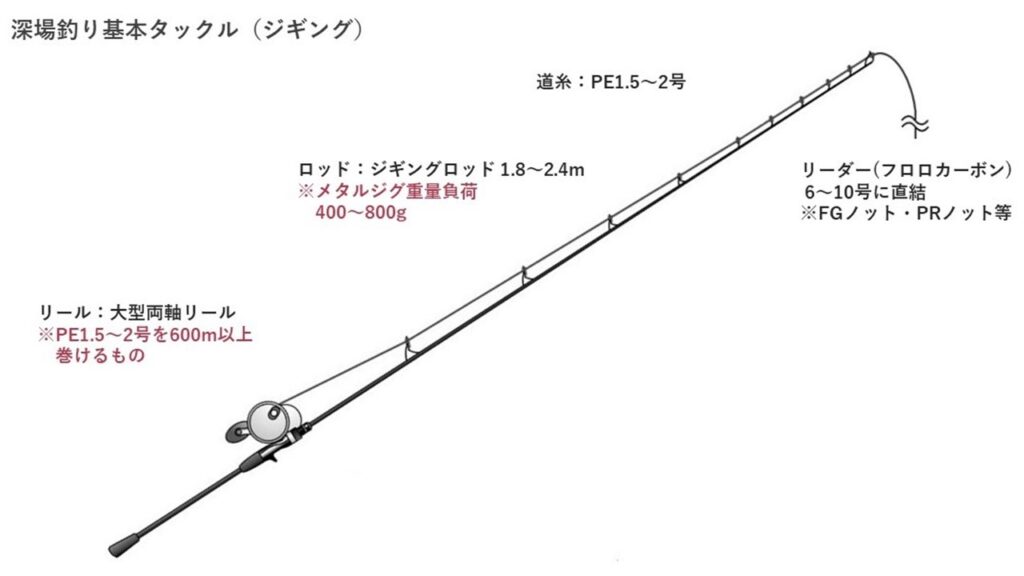

■ジギングの基本タックル

①竿(ロッド)

竿(ロッド)は、深場を攻めるために必要なオモリやメタルジグの重量負荷を有するものが必要です。

エサ釣りでは、長さが2~2.5メートルの7:3調子で、オモリ負荷300~500号の深場専用竿がおすすめです。

ジギングでは、長さ1.8~2.4メートル。メタルジグ重量500~800グラムで、スロージギングに対応したジギング専用ロッドがおすすめです。

初めて深場釣りに挑戦する場合は、有名メーカーのハイスペックな竿を選ぶのが賢明です。価格は多少値が張りますが、安心して深場釣りを楽しむためのツールだと思えばじゅうぶん価値はあります。

エサ釣り用ロッド(例)

ジギングロッド(例)

➁リール

リールは、ボディ剛性の高い大型の電動リールや大型の手巻き両軸リールを使用します。

エサ釣りでは、最低ドラグ力30kg以上で、PEライン8~12号を最低600メートル以上巻ける大型電動リールがマスト。

ジギングでは、ギヤ比の高い大型両軸リールで、PE1.5~2号を最低600メートル以上巻けるものがベストです。

深場釣りは、水深300メートル以上の深海を攻める釣りですが、潮流や潮速によって100~200メートル以上道糸が引き出されてしまうため、最低でも水深プラス200メートル以上の道糸を必要とすることを覚えておきましょう。

エサ釣り用電動リール(例)

ジギング用両軸リール(例)

③道糸(PEライン)

道糸は、エサ釣りはPEライン8~12号、ジギングはPEライン1.5~2号を、最低600m巻いておきましょう!

深場釣りでは水深300メートル以上のタナを狙うため、潮流の影響によって仕掛けは真っ直ぐに下降しません。通常で水深プラス50メートル、潮の流れが速いときは100メートル以上も道糸が引き出されるなんてことも少なくありません。

このため深場釣りでは、道糸は水深プラス300メートル以上巻いておくことをおすすめします。

とくに10メートルごとに5色の配色でマーキングされているPEラインは、低伸度で視認性に優れ、初心者にもタナも取りやすく、コスパ最強のイチオシ商品です。

道糸:PEライン(例)

④ロッドキーパー・尻手ロープ

エサ釣りにおいて、ロッドキーパーは船べりにロッドを固定するための必需品です。また、尻手ロープは、竿やリールのタックルとキーパーや船べりとを繋ぐことによって、海中への落下を防止するための命綱ともいえます。

ロッドキーパーは、通常の船釣りよりワンランク堅牢度の高いものを使用します。エサ釣りの場合は、キーパーに竿を掛けた状態で巻き上げを行ない大きな負荷がかかるため、大型で剛性の高いものを選択しましょう。また、

竿&リールのタックルはかならず尻手ロープで繋いでおきましょう。ヘビータックルの深場釣りでは、想定外の負荷もかかるため、尻手ロープは必需品です。

ロッドキーパー(例)

尻手ロープ(例)

仕掛け

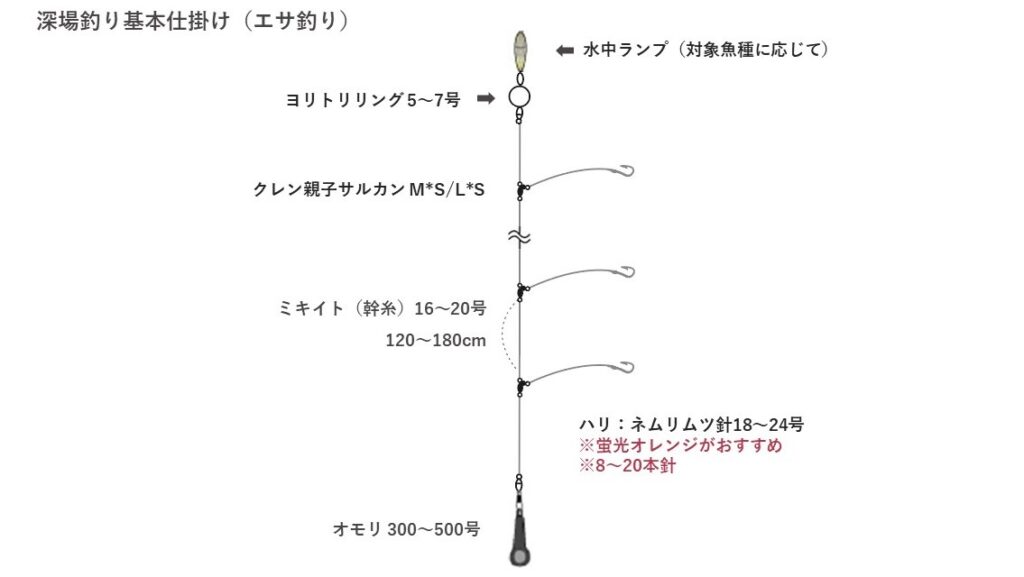

(1)エサ釣り

深場釣りのエサ釣りの仕掛けは、8~20本針の胴突き仕掛けが基本です。全長10~30メートルに及ぶ、長くて太い胴突き仕掛けは深場釣りならでは。1日の仕掛けの投入回数がわずか5~8回前後の深場場釣りでは、1回の投入でなるべく数多くの魚をゲットすることが大切です。

当然ハリ数を増やすほど狙える層も幅広くなり、対象魚がヒットする確率も高まりますが、やみくもにハリ数を増やしても、仕掛けの取扱いが大変なのが悩みの種。

深場釣りは、こうしたハリ数の多い長仕掛けをマグネット板や治具(掛け枠)などを使用して仕掛けを投入する大掛かりな釣りです。もはや「漁」に近い釣りといっても過言ではありません。

深場釣りはその釣り方の性質上、仕掛けの投入は失敗が許されません!

もし万が一、仕掛けの投入に失敗したら、次回の投入まで待たなければならず、大きなチャンスロスが発生してしまいます。このため、

初心者はハリ数8~10本、中級者は10~15本、上級者は15本以上がおすすめです!

仕掛けを自分で作ることも深場釣りの楽しみの一つですが、初心者や入門者は市販品や船宿で販売されているものを使用することをおすすめします。

また深場釣りでは、狙うタナや対象魚に応じてヨリトリリングや水中ランプ等を使用します。ヨリトリリングは深場釣りに欠かせないアイテムですが、水中ランプは集魚効果を高めるためのツールで、使用可否は船宿によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

エサ釣り用仕掛け(例)

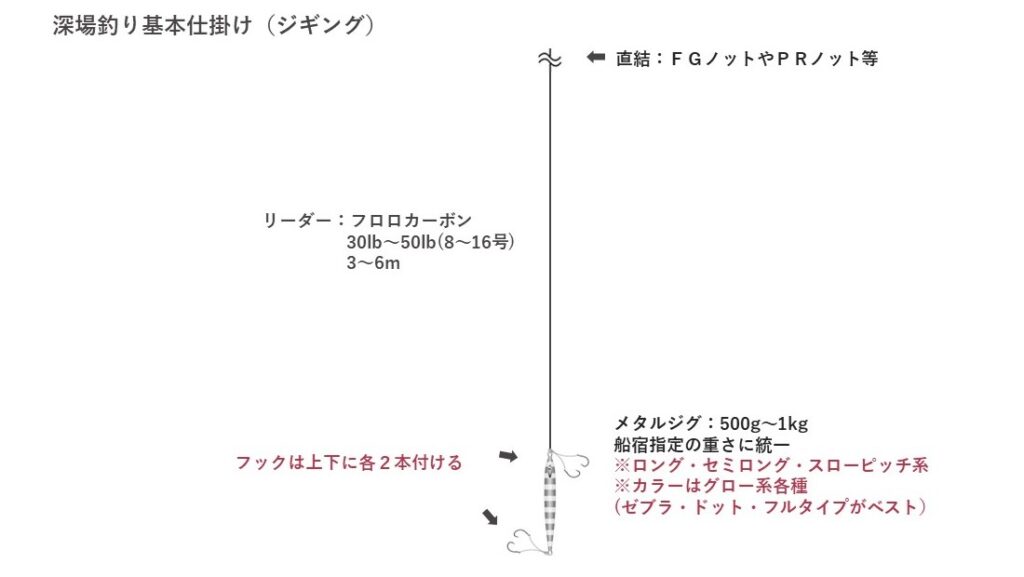

(2)ジギング

深場釣りのジギングは、道糸のPEラインにフロロカーボン6~12号のリーダーを3~5メートル程とり、スイベルまたは直結でメタルジグを付けるだけのシンプルな仕掛けです。

メタルジグの重量は500グラム~1キロと、狙うタナや対象魚種等によって異なります。メタルジグの形状やカラーがとくに重要な要素となります。

深場釣り用のメタルジグにはさまざまな種類・タイプがあります。水深が300メートルを超えるジギングともなると潮流にもよりますが、メタルジグのチョイスが大変重要です。

深場釣りのメタルジグは、基本的に水深+100~250グラムが目安です!

重さやカラーなど幾つかのバリエーションを揃えておけば、実釣当日のコンディションに合わせて柔軟に対応ができるので安心して釣りが楽しめます。

深場用メタルジグ(例)

その他道具類

キンメやアコウ、マダラ釣りといった深場釣りは、水深500メートル前後の深海を攻めるため、他の船釣りにはない独特の釣り方が要求されます。とくにエサ釣りでは、ハリ数の多い仕掛けを的確に深海へ送り届けるための道具類が必要です。

ここでは深場のエサ釣りで必要となる道具類について解説します。

①マグネット板(マット)

マグネット板(マット)は仕掛けの投入時に、ハリ数の多い仕掛けが絡まないよう船べりにセットし、エサの付いた状態のハリを順番に並べておくためのツールです。

ボード(またはマット)には磁石が据え付けられているため、風や波を受けても仕掛けが飛ばされることなく、安心して仕掛けを投入することができます。ただしボードの長さには制限があるため、ハリ数が多い場合は、治具(掛け枠)を使用して仕掛けを投入するのが一般的です。

マグネット板(マット)は、深場釣りやイカ釣りに出船する船であればたいてい常備しており、あえて自分で持参する必要はありませんが、念のため船宿に確認しておくと良いでしょう。

マグネット板・マット(例)

➁治具(掛け枠)

治具は一般的には「掛け枠」と呼ばれるもので、ハリ数の多い深場釣りではマストアイテムです。とくにハリ数が20本以上を超える釣りでは、仕掛けが巻いてある掛け枠を斜め45度の状態で手に持ち、仕掛けをスルスルと投入します。

仕掛けを掛け枠にセットする際は、かならずハリスが弛まないようにするのがポイントです。ハリスが弛んでいると、投入時にライントラブルの原因となるので注意しましょう。

初心者や入門者は、仕掛けが掛け枠にセットされた状態の市販品を購入するのがおすすめです。

仕掛け付き掛け枠(例)

エサ

深場釣りのつけエサは、カツオのはらんぼうやサバの切り身など魚の身エサが一般的です。もっとも、地域や船によってつけエサはさまざまですが、とくにカツオのはらんぼうは深場釣りにおける全国共通の最強エサといっても過言ではありません。あと、

絶対オススメな特エサとして用意しておきたいのが、イカ短(イカの短冊)!

ベテランのなかには、イカを食紅に染めて赤タンにしている方も多く見受けますが、個人的にはあまり釣果に大差が無いように思います。

深場釣りでは、船宿から支給されるエサだけでなく、数種類用意しておき、たくさんあるハリに色々と付けてみて、どのエサが最も食いが良いかを探るのも楽しみのひとつです。

カツオのはらんぼうやイカの短冊等は、1.2~1.8cmの幅で15~18cmくらいの長さにカットします。このサイズより小さ過ぎても大き過ぎても、食いに大きな差が出るので注意しましょう。

エサの付け方は、シンプルな「チョン掛け」がベスト!

縫い刺しや通し刺し等は、仕掛けが落下していく際にクルクルと回転してしまいがちで、仕掛けが撚れてしまうので深場釣りにはあまり適しません。

また、アコウダイやマダラ狙いの場合、エサを付けた後に半割り(1/2)や1/4にカットしたタコベイトを付けてアピールすることも大切です。タコベイトのカラーは、赤&金ラメやオレンジ、ピンクや夜光グリーンなど、いろいろと試行錯誤してみるのも面白いですよ。

つけエサは地域や釣り場・ポイント等によってさまざまです。あらかじめ船宿等に確認した上で、

カツオのはらんぼうとイカタンはかならず用意しておきましょう!

エリア別キンメ・アコウ(メヌケ)・マダラの攻略法

それでは、全国の地域別の深場釣りの釣況や釣り方・攻略法について解説します。

今回ご紹介する深場釣りは、キンメやアコウ、マダラをエサ釣りやジギングで狙う船釣りです。北海道や東北、関東や関西そして四国にかけて、これから本番を迎える深場釣りですが、すでに一部の地域では好釣果の情報もあり、来春に向けてますます楽しみな釣りです。

北海道や北陸ではマダラ、東北や北関東ではマダラやメヌケ、関東や関西、四国ではキンメやアコウ。

地域によって、ターゲットとする魚種に応じて、仕掛けや狙うタナ、攻め方もさまざま!

こうしたなかで、今回は東北から関東、関西を中心に盛んな、キンメダイとアコウダイにターゲットを絞って、エリア別の釣況や攻略法について解説します。

仕掛けやエサ、メタルジグ等は地域や船宿によって異なるので、釣行前の予約時に必ず詳細を確認しておきましょう。

■岩手県三陸沖(マダラ&メヌケ)

①傾向と見通し

東北の岩手県三陸沖は世界三大漁場としても数えられ、魚影が豊富で船釣りが盛んなエリアです。深場釣りでは、メヌケ(アコウダイ)とマダラを両方狙えるのも魅力。

近年は水深700メートルを超える深海で、深場釣りファン垂涎のコウジンメヌケ(ベニアコウダイ)釣りも活況を呈しています。

南三陸沖から三陸北部沖にかけてほぼ全域の、水深200~500メートルを狙います。

三陸沖では周年マダラやメヌケが釣れますが、トップシーズンは夏(7~8月)と冬(12~2月)。とくに冬場は浅場で大型が釣れ、鱈菊(白子)がパンパンで、メヌケも食味は最高の季節です。

すでにマダラ釣りは9月頃から出船しており、日並みによって1.5~3キロクラスがトップ10本前後と快調の出だし。水深も200~300メートルの浅場が主体で、外道にユメカサゴや沖メバルなどの高級魚も多彩で、初心者でも釣りやすい状況です。

今季は現在ヤリイカが連日好調とのことで、深場釣りに出船する船はまだ少ないですが、これから春にかけて大いに期待大のエリアといえるでしょう。

➁対策&攻略法

三陸沖では浅場主体のエリアで、水深200~500メートルがメイン。メヌケは300メートル前後の深場ですが、マダラは150~300メートルと浅場を攻めるため、ライトタックルでも楽しむことが可能です。

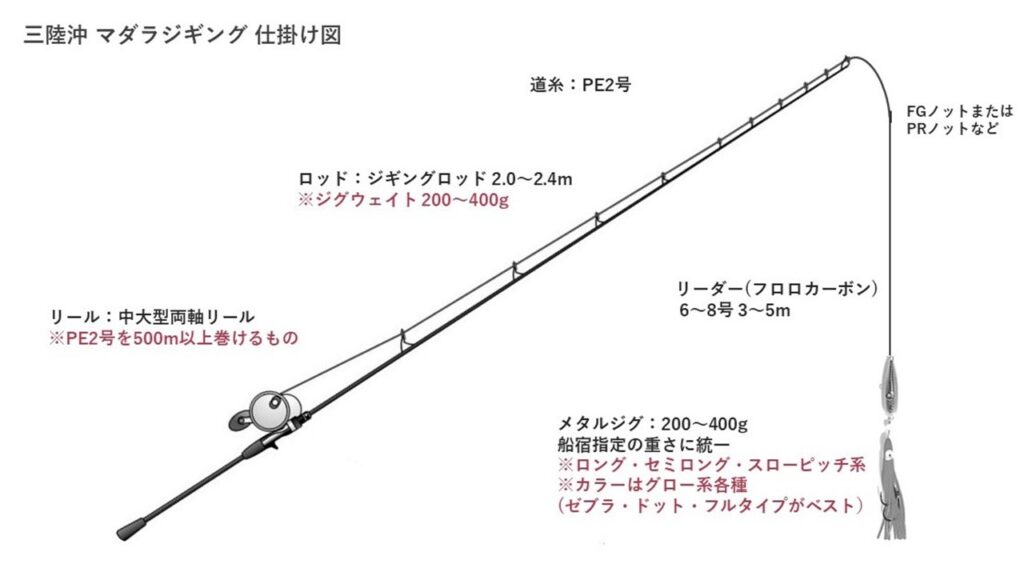

釣り方はエサ釣りかジギングで、メヌケはエサ釣り、マダラは近年ジギングで狙う方が増えています。

エサ釣りの場合は、基本のタックル構成でオモリは250~300号を使用し、ミキイト12~18号にハリス10~15号の3~8本針仕掛です。メヌケ・マダラともに、水中ランプやタコベイトを使用するのが標準的です。

ジギングは、基本のタックル構成かライトタックルでもチャレンジ可能!PE2号を最低400メートル以上巻ける両軸リールにリーダー20~30lbを3~5メートル結び、ジグ160~300グラムにタコベイトを付けるだけと手軽に楽しめるのが魅力です。

メタルジグは、スローフォール・ファーストフォール・ロングフォールなど、シルバー・ゼブラ系等を中心にバリエーションを揃えておくと安心です。

メヌケもマダラもボトム付近を狙いますが、ポイントによっては岩礁帯や漁礁を攻めるため、仕掛けが着底したら素早く巻き上げて底から5メートルほど上のタナを探るとヒットするケースも。底ダチ(ラインスラック)をとり、船長の指示ダナを攻めるよう心掛けましょう。

③岩手県三陸沖でおすすめのマダラ・メヌケ船

岩手県三陸沖でおすすめのマダラ・メヌケ船をご紹介します。釣り方や仕掛け等詳細は事前にチェックしておきましょう!

❶ 福丸 種市港

❷ 第五八光洋丸茂師港

❸ 平進丸 宮古港

❹ 満福丸 吉浜根白港

❺ 喜福丸 吉浜白根港

❻ 第八荒神丸 大船渡崎浜港

❼ 喜多丸 大船渡崎浜港

❽ 第八仁勝丸 大船渡砂子浜港

❾ 恵比寿丸 大船渡鬼沢港

❿ 清重丸 歌津泊浜港

⓫ 三浦屋 宮城県戸倉港

■福島県小名浜沖(メヌケ・アカムツ)

①傾向と見通し

福島県小名浜沖は南東北を代表する深場釣りの盛んなエリアです。ターゲットはメヌケ(アコウダイ)を筆頭に、アカムツ、オキメバル、ユメカサゴなどの中小物からコウジンメヌケ(ベニアコウダイ)やアブラボウズといった超大物まで、と魚種が豊富です。

メヌケは周年狙える釣り物として定着していますが、トップシーズンは2月~3月にかけての厳冬期。この時期になると、産卵期ともあいまって、航程40分~1時間程度の水深200~300メートルの浅場で釣ることができます。

現在は良型アカムツがトップ10~15尾と絶好調!

「赤いダイヤ」と呼ばれる超高級魚が、良い日にはトップ10尾オーバーが続出しています。ちなみにアカムツの場合は、オモリ150~250号のライトタックルの2~3本針で狙うのがセオリー。船によっては1月いっぱいまでアカムツで出船するとのことですので、お正月の祝い膳の食材をゲットするには最高のチャンスです。

メヌケの釣り期は年明けに本番を迎えますが、型は小さいものの数が釣れるのが特徴。外道も多彩ですので、年末年始の釣りにはピッタリです。

深海五目が楽しめる福島県小名浜沖は、これからアカムツがピークを迎え、2月からメヌケやマゾイ、アブラボウズといった本格的な深場釣りへ移行します。

都内から、特急を使えば電車で2時間半。車でもほぼ同じ時間でアクセスできるほど。意外に近い福島小名浜沖は、年明けにかけてますますヒートアップしそうです。

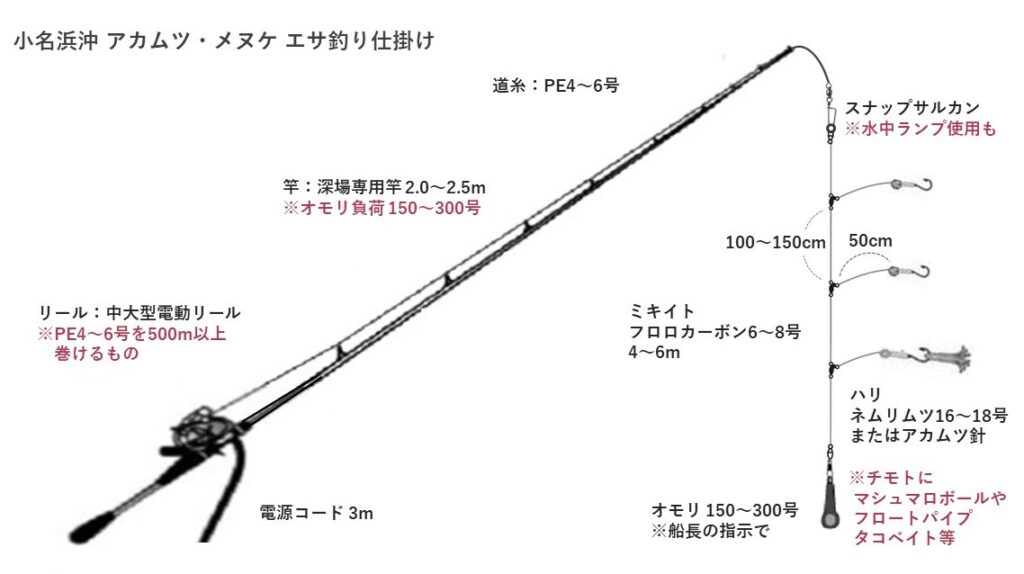

➁対策&攻略法

小名浜沖の深場釣りは五目釣りスタイルが一般的です。ご当地では俗にメヌケ、アカムツ、オキメバルなどの「赤魚コース」ともいわれており、比較的浅場を攻めますが、ライトタックルだとやや力不足感が否めません。

このため現地では、基本タックルであるヘビータックルに、道糸やハリス、ハリ等をサイズダウンして釣るのが最もスタンダードな釣り方です。

小名浜沖でのメヌケ・アカムツ釣りは、おもにエサ釣り。

メヌケ狙いの場合はオモリ200~350号の5~10本針。アカムツやオキメバルなどの中小物主体であれば、オモリ150~250号の2~5本針仕掛けです。

また、状況によって水中ランプや、ハリのチモトにタコベイトなどを付けてアピール力を高めますが、派手過ぎる仕掛けはエサ取りも寄せてしまうためNGです。

つけエサはホタルイカ。ホタルイカはたいてい船宿で乗船代込みで支給されます。その他、イカの短冊やカツオのはらんぼう、イワシなど特エサを用意しておくと良いでしょう。

釣り方は船によって異なりますが、深場釣り独特の1流し1投のスタイルが基本ですので、仕掛け投入時には手前マツリに気をつけて、細心の注意を払いながら実釣を楽しみましょう。

仕掛けの詳細については、船宿ごとに異なるため、釣行前にかならずリサーチしておきましょう。

③福島県でおすすめのメヌケ・アカムツ船

福島県小名浜沖のおすすめのメヌケ・アカムツ船は以下の通りです。釣り方や仕掛け等は詳細は各船宿にご確認ください。

■茨城県平潟沖~鹿嶋沖・波崎沖(メヌケ・アカムツ)

①傾向と見通し

茨城県北部の平潟沖から南部の鹿嶋沖にかけての鹿嶋灘一帯は、メヌケ(アコウダイ)やアカムツ、アブラボウズが狙える、北関東屈指の深場釣りの一級ポイントです。

アカムツはほぼ周年釣れる釣り物として定着していますが、メヌケなどの大物は年末からスタートし、2月から3月にかけてがトップシーズンで、7月頃まで出船している船も多いようです。茨城エリアは数・型ともに最も有望で、連日大勢の釣り人で賑わいます。

現在はヒラメやアカムツを狙う船が多いせいか、目立った情報はありませんが、一部の船では今月末頃よりスタート。待望の深場釣りもいよいよ開幕を迎えます。

おもなポイントは北茨城の平潟沖や南茨城の鹿嶋沖から波崎沖にかけての水深350~500メートルの深場。

これから盛期を迎える冬場は天候の影響で出船機会も少なくなりますが、多くの深場ファンで賑わい、土日は予約で満船も続出するので、いまから早めの予約がおすすめです。

➁対策&攻略法

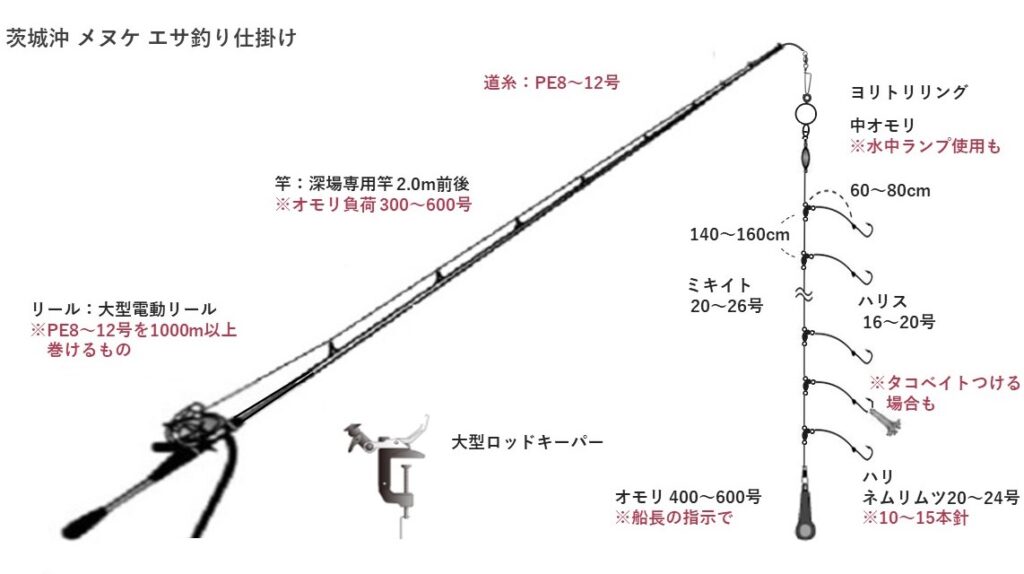

茨城沖のメヌケ(アコウダイ)釣りはエサ釣りがメイン。

水深350~500メートルの深場を狙うためヘビータックルは必須。潮が速いときは道糸が800m近く出されてしまうため、道糸はPE8~12号を1000m巻ける大型電動リールがおすすめです。

仕掛けは、ヨリトリリングの下に中オモリをつけてミキイト20~26号、ハリス16~20号、ハリはネムリムツの20~24号。エダスの間隔は140~160cmで、ハリ数10~15本の太仕掛けが標準です。

茨城沖や福島沖では、仕掛けの投入はトモ(艫)から一人一人投入するのが一般的です。投入前にエサを付けて準備した状態で、仕掛けが絡んでいないか、かならずチェックしておきましょう。

仕掛けの投入は、マグネットを使用するか掛け枠を使用するかのいずれかですが、初心者や入門者にはマグネットで投入する方法がおすすめです。

水深が深いためまず正確に底ダチをとるのがポイント!

竿の曲がり具合でオモリの着底を判断します。オモリが着底したら素早く糸フケをとって、底トントンの状態でしばらくアタリを待ちます。メヌケ(アコウダイ)のアタリは概してモゾモゾっとした小さい反応が特徴です。

アタリがあったら、仕掛けを這わせるイメージで、ゆっくりと糸を送り込み多点掛けを狙いましょう。

まさに『提灯行列』の実現可能性も高い、茨城沖のメヌケ釣りにチャレンジしてはいかがですか!?

③茨城県沖でおすすめのメヌケ(アコウダイ)船

茨城県平潟沖~鹿嶋沖・波崎沖のおすすめのメヌケ(アコウダイ)船です。詳細は各船宿にご確認の上ご予約ください。

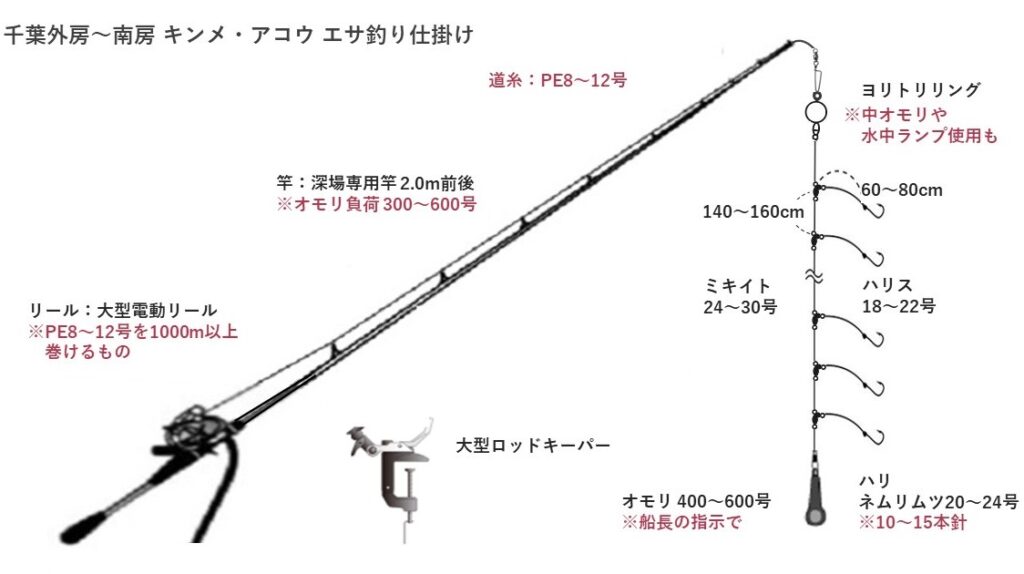

■千葉県外房~南房(キンメ・アコウ)

①傾向と見通し

千葉県外房~南房にかけての沖合はキンメやアコウなどの深場釣りの一級ポイントです。

外房や南房といえば、マダイやヒラメ釣りでは夙に知られていますが、じつはキンメやアコウといった深場釣りの好漁場なのです。

ポイントは、外房の銚子から片貝、大原沖にかけてや、南房の勝浦から布良沖にかけての水深400~600メートルで、各港から航程1時間半~2時間のロングクルーズの海域です。

ターゲットは、キンメやアコウを筆頭にアカムツなど垂涎の深海魚が勢ぞろい!

今季は、12月に入ってキンメダイが中小型ながらトップ30尾オーバーや、アコウも日並み次第でトップ10尾オーバーと好調なスタート!!

キンメは12月から1月頃、アコウは2月から3月頃が盛期で、若干インターバルがあるものの、年末年始の祝い膳を飾るには相応しい釣行が期待できます!また、

良型を狙うなら、シーズン後半の3~4月がおすすめ!

何より都内からのアクセスも良く、キンメやアコウといった深場釣りを楽しみたい方にとっては、千葉県外房や南房のキンメ・アコウ釣りは、初心者や入門者にも最適。また、ベテランの方にとっても深場釣りを極めるべく、ベニアコウやアブラボウズといった超深海釣りにチャレンジできるエリアです。

➁対策&攻略法

千葉県外房や南房沖のキンメ・アコウ釣りは、同じポイントで基本のタックル構成で、キンメとアコウを両方狙うことができます。

水深400メートル前後の深場釣りが主体のため、オモリは400~600号で、茨城沖のタックルとほぼ同じで構いません。ただし、船宿によってオモリ号数やハリ数が指定されている場合があるため、事前に確認しておくことが必要です。

千葉県外房・南房沖では、キンメ・アコウの仕掛けは共用といっても過言ではありません。アコウの仕掛けにキンメがズラリと食ってくることも珍しくなく、深場釣り初心者でも大変釣りやすいフィールドです。

ハリ数が10本以内の場合はマグネット板(マット)を使用し、10本以上の場合は掛け枠で仕掛けを投入するのが良いでしょう。前述の通り、初心者や入門者はハリ数を10本以内に留めておくのが無難です。

オモリが着底したら底ダチをとり、まずは底トントンで攻めてみるのがセオリー。

キンメの活性が高いときはすぐにアタリが出始めます。アコウを狙う場合は、道糸を送り込み底を這わせ気味にして、追い食いを待つと「提灯行列」の確率が高まります。

③千葉県外房~南房でおすすめのキンメ・アコウ船

千葉県外房~南房でおすすめのキンメ・アコウ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

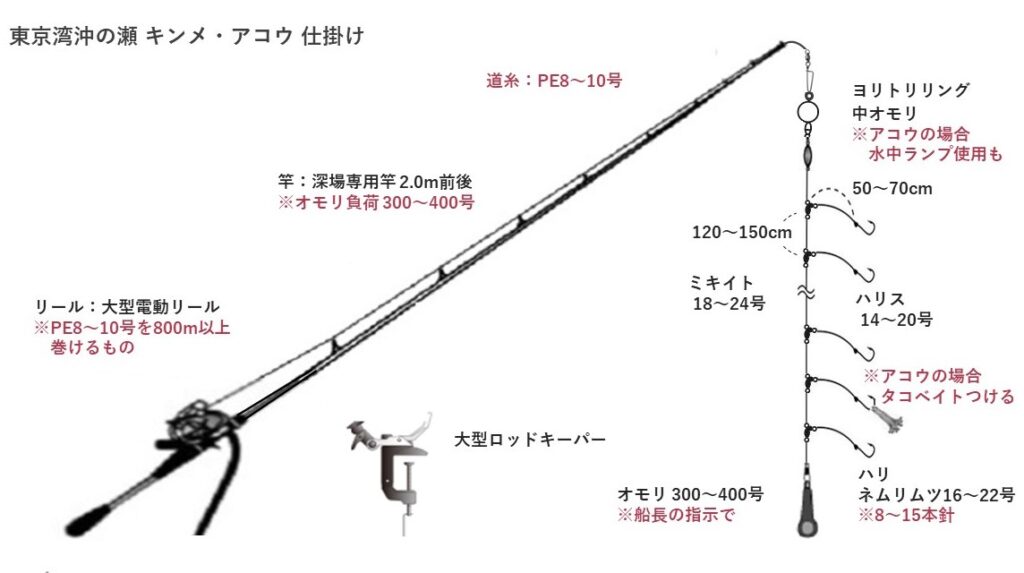

■東京湾口沖の瀬(キンメ・アコウ・クロムツ)

①傾向と見通し

東京湾口に位置する沖の瀬は、言わずと知れた船釣りの一級ポイント。マダイやワラサ、マグロやイカなどの魚影も濃く、四季を通じて大きな船団が形成されます。冬場の主役はキンメダイやアコウダイ、クロムツなどの深場釣りで、千葉や神奈川など各港から多くの遊漁船が集まります。

今季は、中小型のキンメが日並みで10尾前後、アコウはぽつぽつといった状況!

キンメもアコウもほぼ周年釣れますが、キンメは12月~2月、アコウは2月~4月が盛期。もちろん両方狙えて、日によってはアカムツやクロムツなど嬉しい外道も。

ポイントは、港によって異なりますが、航程1時間ほどの水深300~500メートル。船によってはキンメとアコウのリレー釣りも楽しめます。

沖の瀬の魅力は何といってもアクセスの良さ!

都内から車でも電車でも1時間程度で行ける場所で手軽に深場釣りを楽しめ、レンタルタックルも充実しているため初心者や入門者にとっても最適。かく言う私も、沖の瀬で深場釣りデビューしました。笑

これから本格シーズンを迎える沖の瀬で、新年を祝うべく2024年の初釣りはいかがでしょうか?

➁対策&攻略法

東京湾口沖の瀬のキンメ・アコウはエサ釣りが基本。

近年はライトタックルの中深場釣りが人気ですが、沖の瀬では浅い所で水深300メートル。深い所で500メートル前後あるため、ヘビータックルの深場釣りです。

タックルは2メートル前後の深場専用竿に、リールはPE8~10号が最低800メートル以上巻ける大型電動リールが必須。仕掛けはPEの先にヨリトリリングと中オモリを繋ぎ、ミキイト16~22号にハリス12~18号の8~10本針が標準です。

キンメもアコウも深場を攻めるため、オモリは300~400号ですが、基本的には船宿指定の号数に従うようにしましょう。

沖の瀬に出船する船は、レンタルタックル・仕掛けが充実しており、なかには竿・リール等の深場釣りセットを無料で貸出してくれる船宿もあります。

前述の通り、キンメとアコウでは釣り方が異なりますが、タックルは共用で仕掛けを一部変更するだけで両方狙うことが可能です。

多くの船宿では、つけエサにサバの切り身が支給されますが、かならず特エサとしてかつおのはらんぼやイカタンを持参していくことをおすすめします。

③東京湾沖の瀬でおすすめのキンメ・アコウ船

東京湾口沖の瀬のおすすめのキンメ・アコウ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

❶ 六平丸 千葉洲崎港

❷ 勝丸 千葉洲崎港

❸ 儀平丸 神奈川間口港

❹ 一郎丸 神奈川松輪港

❺ いわき丸 神奈川三崎港

❻ 伊三郎丸 神奈川三崎海外港

❼ 愛正丸 神奈川葉山鐙摺港

❽ 太郎丸 神奈川逗子小坪港

❾ 一俊丸 神奈川茅ケ崎港

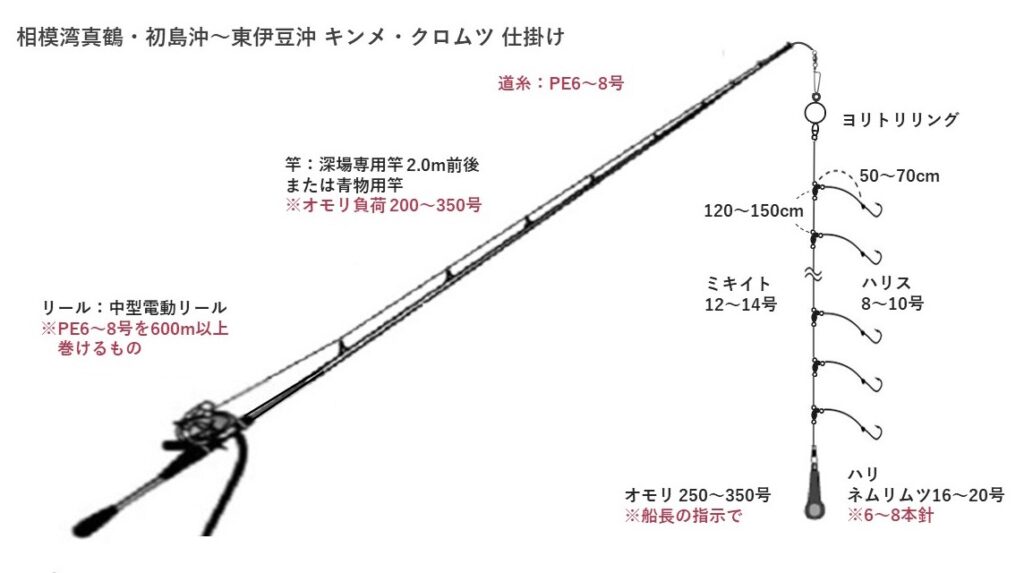

■相模湾真鶴沖・初島~東伊豆沖(キンメ・アコウ・クロムツ)

①傾向と見通し

相模湾は日本の三大深湾にも数えられ、なかでも西湘の真鶴沖から初島・東伊豆沖は1000メートルを超える海底を有しており、キンメやアコウを筆頭にベニアコウやアブラボウズといった超深海の大物の好漁場を形成しています。

このため、ポイントまで港からわずか30分から40分程度の航程で行けるのが特徴。冬場でも海況が比較的穏やかなため、船酔いが不安な方でも安心して深場釣りが楽しめるのが魅力です。

現在はキンメは小型主体に10尾前後、クロムツはキロ級主体に10尾は手堅い感じ!

キンメはこれからトップシーズンを迎えますが、アコウは2月頃から4月にかけてがベストシーズン。今年は、東京湾口の沖の瀬と同様にクロムツの当たり年のようなので、キンメ&クロムツの2本立ても面白いかもしれません。

ただしターゲットによって狙うタナが異なるため注意が必要です。キンメ&アカムツ・クロムツの場合は、水深150~300メートル。アコウ主体で狙う場合は水深300~600メートルと、なるべくオールラウンドに狙えるような道具立てを揃えるのがベスト。

港からわずか40分前後で水深500メートルのポイントに辿り着ける真鶴~初島沖や東伊豆は無限の可能性を秘めている釣り場といっても過言ではありません。

➁対策&攻略法

今年は東京湾口沖の瀬や相模湾真鶴~初島沖でクロムツが好釣!

ということで、ここではライト感覚で釣ることができるキンメ&クロムツ釣りについてご紹介します。とはいっても、近年人気の高い中深場釣りではなく、深場釣りとしてキンメやアコウ、そしてクロムツやアカムツまで狙える釣り方です。

タックルは基本のタックル構成よりも1~2サイズダウン。深場専用竿または青物専用竿でオモリ負荷250~350号。リールはPE6~8号が600メートル以上巻ける中型電動リールが最低限の条件を満たすタックルです。つまり、

深場専用のタックル&仕掛けの最低限の構成要件です!

オモリは250~350号。サルカンの先にヨリトリリングをつけて、ミキイト12~14号、ハリス8~10号に、ネムリムツ針16~20号の6~8本針といったシンプルな仕掛けです。ただし、クロムツは歯が鋭いためハリのチモトにチューブを装着するのが無難でしょう。

これらは東京湾沖の瀬や相模湾真鶴~初島沖、東伊豆沖でキンメやアコウ、クロムツを狙えるミニマムなタックル&仕掛けであることを理解していただければ幸いです。

つけエサは、船宿によってサバの切り身やシコイワシ、イカの短冊などさまざま。このうち数種類用意しておくと安心です。

キンメやクロムツのアタリは竿先に明確に現れます。上バリに掛かるほど大きく反応が出て、下バリに掛かるとやや鈍い反応を示します。上バリに掛かった場合は道糸をゆっくり巻き上げ、下バリの場合は道糸をゆっくりと送り込むことによって多点掛けを狙うのが釣果アップにつながります。

③相模湾真鶴・初島沖~東伊豆でおすすめのキンメ・アコウ・クロムツ船

神奈川県相模湾真鶴~初島沖や東伊豆沖のおすすめのクエ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

■新島~利島沖(キンメ)

①傾向と見通し

伊豆諸島の新島から利島沖にかけての海域は日本を代表する金目鯛の好漁場です!

とくに新島沖から利島沖で釣れたキンメは、「トロキンメ」や「伊豆キンメ」としてブランド化されるほど価値の高いもので、キロ当たり5千円から1万円にもなる超高級魚なのです。

しかも、釣れるキンメは1キロ前後の大型サイズが多く、ときには2キロ、3キロを超える特大キンメが上がることも珍しくありません。

今季は日並みで1kgオーバーの良型キンメがトップ20尾超と好釣!

新島~利島沖のキンメはほぼ周年釣れますが、トップシーズンは1月から2月。この時期は数・型ともに有望で、これからいよいよ本番を迎えます。

新島キンメに出船する船は、東伊豆稲取から南伊豆下田の各港。港からの航程3時間近くかけて、辿り着くポイントは、潮がガンガンに流れる水深400~700メートルの深場です。

新島キンメというと、初心者にとってハードルが高いと思われがちですが、各船ではレンタルタックルも充実しており、初めて深場釣りにチャレンジする方にとっても心強い体制が整っています。また新島から利島にかけてのキンメ釣りは、禁漁期間や時間など細かい規定があるため、事前に船宿に確認しておきましょう。

伊豆という温泉地にあって、前泊して温泉に浸かって、美味しい料理を食べて、なんてリッチな釣行もおすすめです。年末年始は、ぜひ新島のブランドキンメにチャレンジしてみてはいかがですか!?

➁対策&攻略法

新島から利島沖にかけてのキンメ釣りは、潮の速い深海域で釣りを行うためヘビータックルで、仕掛けも太仕掛けを使用します。

タックルは、オモリ負荷2kgに耐えうるパワーを持つ2メートル前後の深場専用竿に、PE8~12号が最低900メートル巻ける大型の電動リール。さらに道糸の先に3~4mm径のクッションゴムを1メートル接続し、中オモリ40~60号を付けます。

仕掛けは、ミキイト26~30号に、エダス14~16号、ハリはネムリムツ針18~20号の15~20本針に、捨て糸を5メートル程とり、オモリは鉄筋オモリ1.5~2kgがスタンダード。

新島沖のキンメ釣りは、1日の仕掛けの投入回数が僅か4~6回しかありません。慣れている方は船上で巻き直して再使用することができますが、初心者や入門者は、仕掛けは投入回数分用意しておくことをおすすめします。

釣り方は、右舷の片舷流しが基本。ミヨシ(舳先)から順番に仕掛けを投入するのが一般的。かならず竿よりもミヨシ側に立ち、治具(掛け枠)を手に持ち準備完了。自分の順番が来たらオモリを落とします。このとき、治具(掛け枠)は斜め45度くらいに傾けるのがコツ。すべてのハリが治具から出たのを確認してから、リールのクラッチを切りましょう。

オモリが着底したら5~10メートル巻き上げて糸フケをとり、道糸を送り込んでいくのが新島キンメの基本的な釣り方です。仕掛けをたるませ気味にして、アタリがあったら枝間分さらに送り込んでいくことによって多点掛けを狙います。

巻き上げは中速で、つねに一定の速さで巻き上げましょう。取り込みは船上に手繰り上げるだけ。キンメは水圧に強いため、水面でバラしてしまわないよう、キロオーバーの良型が浮上したら玉網(タモ)で取り込むのが無難です。

③新島沖~利島沖でおすすめのキンメ船

新島沖~利島沖でおすすめのキンメ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

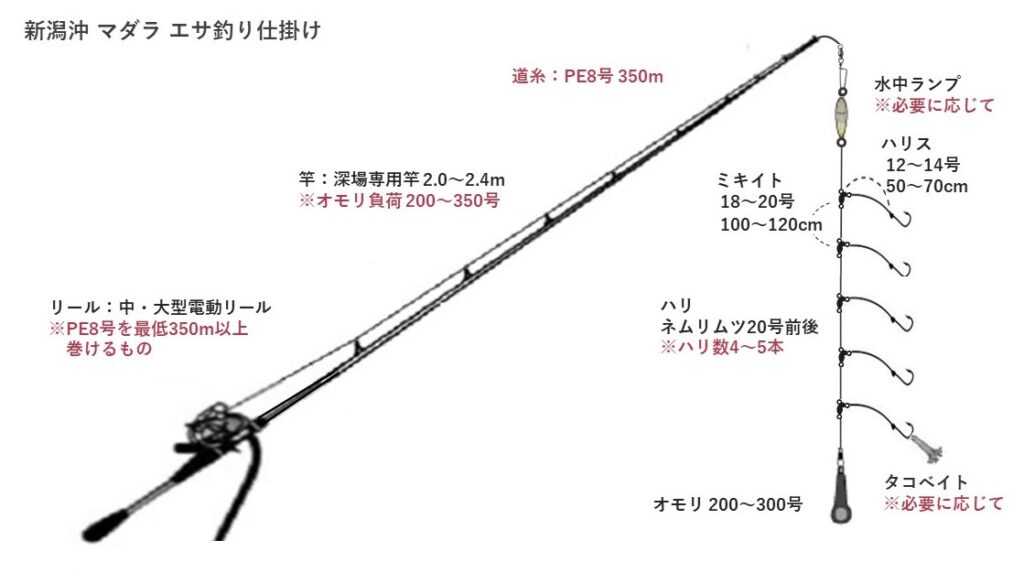

■新潟県沖(マダラ)

①傾向と見通し

冬の荒波で知られる日本海に面した新潟県沖はマダラの好漁場を形成しています。冬場になるとシケの影響で出船できる日数も限られますが、出船できる機会にさえ恵まれれば、白子の入った絶品のマダラを釣る絶好のチャンスです。

新潟沖のマダラの釣り期は夏場(6月~10月)と冬場(12月~3月)の年2回。

夏場は白子こそ入っていませんが身が美味しい時期で、冬場はやはり白子(タチ)がお目当て。これを食べたいがために各地からマダラ釣りファンが大勢訪れます。

ポイントは、港から航程1時間半ほどの、新潟から寺泊沖、佐渡沖や上越沖、糸魚川沖にかけての水深250~350メートル。冬場はとくに波っ気が強いので船酔い対策も大切です。

新潟県沖のマダラ釣りは人気の高い釣りのため早めの予約は必須!とはいえ、冬場は天候次第で出船できるかどうかも不安なところ。近場の方はまだしも遠征で行くとなると、釣行計画もあらかじめ余裕を持って立てるのがおすすめです。

白子がたっぷり入った冬場の時期を逃したとしても、海が比較的穏やかで身の美味しい夏場のチャンスがあるので、こちらもおすすめです。

➁対策&攻略法

新潟県沖のマダラ釣りは、エサ釣りとジギングの2パターン。

エサ釣りをメインに出船する船が多いものの最近は深海ジギングも人気。ただしエサ釣りとジギングが同乗できない船もあるため注意が必要です。

タックルは基本タックルよりも1サイズダウンでもOK。ポイントや船によっては、ライトタックルでも狙えます。

基本的には、オモリ負荷250号のスペックを持つ2~2.4mの深場専用竿に、PE8号を最低350メートル以上巻ける中・大型電動リールがあれば実釣が成立します。

仕掛けは、ミキイトにフロロカーボン18~20号、ハリス12~14号、ハリはムツ針の20号前後で、オモリ250~300号の4~5本バリが標準的な仕様です。また釣況に合わせて、水中ランプやタコベイトを付けたり外したりするため、かならず用意しておきましょう。

マダラ釣りでは新鮮なエサが釣果アップのコツ!

つけエサはサンマの切り身が最も食いが良く、その他サバの切り身やカツオのはらんぼう、イカタンなども用意しておくと良いでしょう。サンマの切り身はエサ持ちが悪いため縫い刺しにして、1投ごとにこまめにエサを交換するのがベストです。

釣り方は、仕掛けが着底したら素早く底ダチをとり、1~5メートル底を切った状態で待ちます。起伏の激しい根回りも狙うため、つねに底トントンから1~5メートルをキープして、根掛りしないように注意しましょう。

③新潟県沖でおすすめのマダラ船

新潟県新潟~糸魚川沖のおすすめのマダラ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

■静岡県遠州灘(キンメ・アコウ)

①傾向と見通し

静岡県清水沖から御前崎沖、浜名湖沖にかけて広がる遠州灘は東海エリアを代表する深場釣りスポットです。

釣れる魚もキンメやアコウを筆頭に、アカムツやクロムツ、アラなど多彩!

港から航程1時間ほどかけて行くポイントは、水深350~500メートルのやや深場。エサ釣り主体の釣りで、数・型ともに楽しめる釣り場です。

キンメ・アコウともにほぼ周年釣れ、釣り期はロングランですが、とくにキンメは1月~3月、アコウは3月~6月が盛期です。キンメとアコウが同じポイントで釣ることができるのが魅力のひとつです。

今季はまだ目立った釣果はありませんが、年明けからいよいよ本格シーズンが到来!

例年安定した釣果もあり、船によつてはアマダイなどとのリレー船も可能とバラエティに富んだ釣りが楽しめます。

また、メタルジグで狙う中深場釣りも人気のエリアです。キンメやアコウ、アカムツなどをジギングで楽しみたい方にもおすすめです。

②対策&攻略法

遠州灘のキンメ・アコウ釣りは、キンメとアコウを両方狙えるタックル&仕掛けがおすすめ!

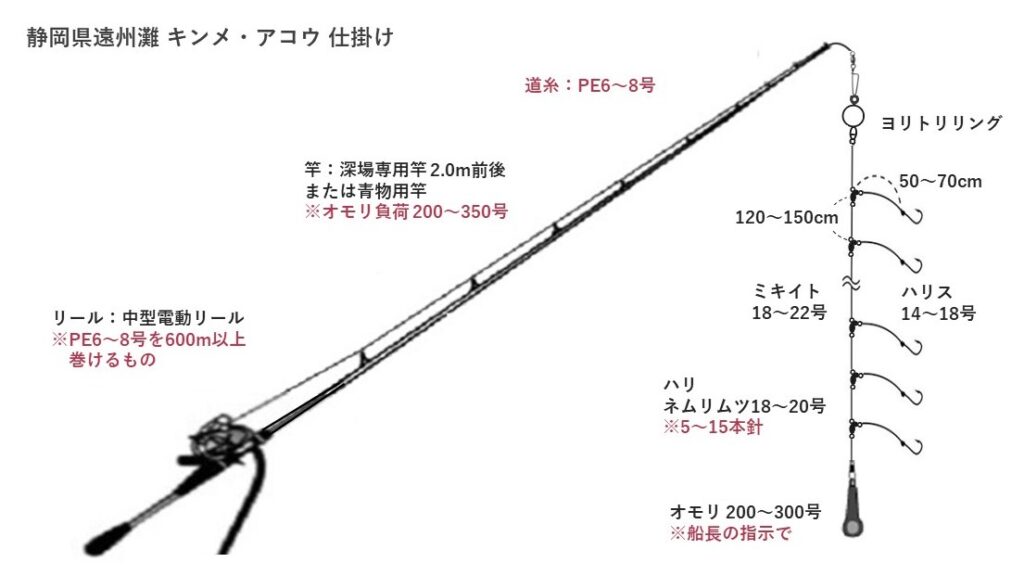

タックルは基本のタックル構成に、仕掛けはミキイト18~22号、ハリス14~18号、ネムリムツ針18~20号が理想で、ハリ数は5~15本と、初心者でも扱いやすいタックル&仕掛けです。

また、アコウをメインに狙う場合は、釣況に応じて水中ランプやハリのチモトにタコベイトを付けると効果を発揮します。

付けエサは、カツオのはらんぼうとイカタンはマストアイテム!その他、サバの切り身やホタルイカなどもおすすめです。

ポイントや船によっては、ジギングや中深場釣りタックルでも楽しむこともできます。ライトタックルで狙う場合は、メタルジグの重量150~300グラム、またはオモリ号数200~250号のハリ数5本程度が標準です。

東海エリアで唯一キンメやアコウ釣りが楽しめる遠州灘は、静岡県はもとより愛知県からのアクセスも良い深場釣りエリアです。ぜひ、この冬場にチャレンジしてみてはいかがでしょうか!?

③静岡県遠州灘でおすすめのキンメ・アコウ船

静岡県清水沖~御前崎沖・浜名湖沖でおすすめのキンメ・アコウ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

■南紀和歌山沖(キンメ・アコウ)

①傾向と見通し

気候の温暖な和歌山県南紀エリアは関西を代表する深場釣りの好漁場です。

ポイントは航程1~2時間の白浜沖から串本沖にかけての水深300~500メートル。ターゲットはキンメやアコウ、クロムツといった深海の高級魚が勢ぞろい。しかも数・型ともに有望なエリアです。

釣り期は、キンメが1月から4月、アコウは3月から6月にかけてで、関東よりもやや遅めのスタートとなるため、今季はまだ目立った釣果こそありませんが、年明け頃からいよいよスタートする船もあるそうなので、今後がますます楽しみです。

南紀和歌山沖では、同じ船でキンメとアコウが両方狙えるのが魅力!

船によって、キンメ➜アコウのリレー船やキンメ、アコウ、アカムツ、クロムツなどの深海五目釣りもリクエストできるので、各自のプランに合わせて楽しむことも可能です。

大阪や兵庫、京都といった関西圏からのアクセスも2時間半ほど。日帰りでの釣行も十分可能ですし、温泉やグルメなどの旅行も兼ねて行くのも楽しさが2倍!

初心者や入門者にはレンタルタックルも完備している船も多いため、年末年始に深場釣りにチャレンジしてみてはいかがでしょうか!?

➁対策&攻略法

南紀和歌山沖でのキンメ・アコウ釣りはエサ釣りとジギングの2通りがあります。エサ釣りを楽しむ方のほうがやや多いですが、近年は若年層を中心に深海ジギングも人気。ジギングの場合はエサ釣り船に同乗することが難しいため、予約時に確認しておきましょう。

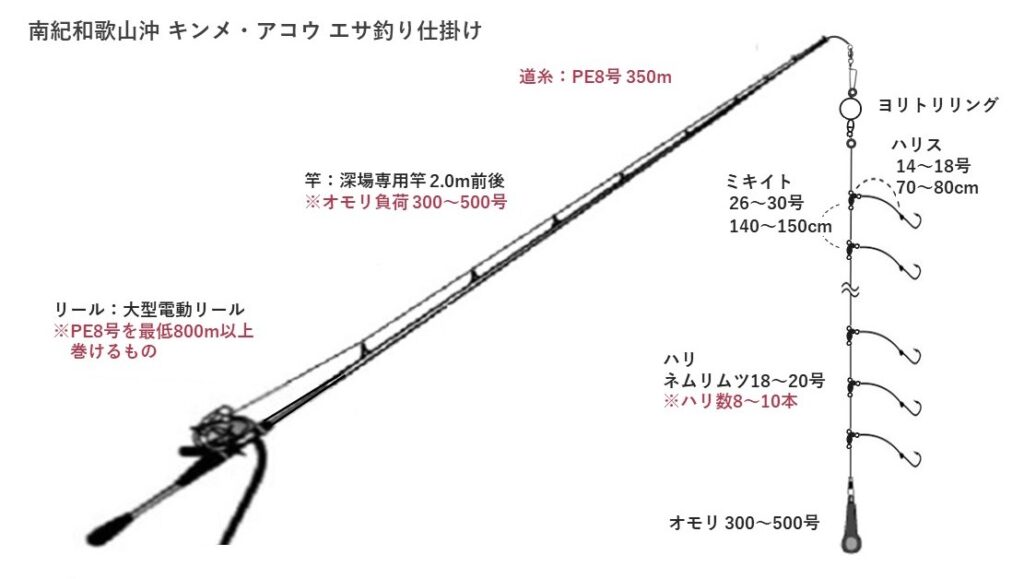

タックルはキンメとアコウを両方狙える基本タックル(ヘビータックル)

硬めの調子で2メートル前後の深場専用竿に、PE8号を800メートル以上巻ける大型電動リール。PEラインの先にヨリトリリングをつけたごく一般的なタックル構成です。

仕掛けは、ミキイト26~30号、ハリス14~18号、ハリはネムリムツ18~20号の8~10本針が標準。オモリは状況に合わせて300~500号を使い分けます。アコウ狙いの場合は水中ランプやタコベイトを装着することもあるため、念のため用意しておくと便利です。

つけエサはサバの切り身かイカタンが最もポピュラーで、船べりに取り付けたマグネット板に並べていくスタイル。仕掛けの投入は、船長の合図に従いトモ(艫)から順番に投げ込みます。

釣り方は他のエリアと同様、キンメは底から1~5メートルほど巻き上げ、アコウは底トントンが基本です。船長から指示ダナがある場合は、仕掛けの中心が指示ダナになるよう調整するのがコツです。

③南紀和歌山沖でおすすめのキンメ・アコウ船

和歌山県南紀白浜沖~串本沖でおすすめのキンメ・アコウ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

■京都丹後~福井越前沖(マダラ)

①傾向と見通し

福井県の越前沖から京都府丹後半島沖にかけての若狭湾は、関西・北陸を代表するマダラ釣りのメッカです。

マダラの釣り期は夏場(7~8月)と冬場(12~2月)の年2回!

新潟県沖のマダラ釣りで説明した通り、夏場のタラは身が美味しい時期で、冬場は絶品の白子(タチ)が味わえる季節です。冬場はとくに白子をお目当てに、関西や北陸など各地から大勢の深場釣りファンが訪れます。

今季は早くも11月に5~10kgクラスのマダラがトップ3~5尾と絶好釣!

若狭湾のマダラ釣りは良型が多いのが魅力。またホッケやオキメバルと嬉しい外道も多彩です。

ポイントは各港から航程1時間ほどの水深200~300メートルといった浅場が主体ですので、初めて深場釣りに挑戦する初心者でも安心。

しかも各船ではレンタルタックルも充実しており、ウェアとクーラーボックスさえあればラクラク釣行することも可能です。

大阪や兵庫など関西圏にお住まいの方であれば、2時間半程度で行けるアクセス。今年の冬はマダラの白子に刺身や鍋など、マダラ尽くしで新年を飾りましょう。

➁対策&攻略法

福井県越前沖~京都丹後半島沖のマダラ釣りはエサ釣りとジギングの2通りの楽しみ方があります。

多くの船ではエサ釣りとジギングが同乗することが可能で、予約時にいずれかを選択することで釣り座が割り当てられます。また、

ディープ鯛ラバでマダラを釣ることもできます!

これは鯛ラバを連結したり、ヘビーウェイトにして、スカートなどの装飾でより一層アピールすることによってマダラを狙う釣り方です。ただし、事前に船宿に確認が必要のため注意しましょう。

基本的にはエサ釣りが主流の若狭湾のマダラ釣りですが、タックルはライトタックルでもギリギリOKなレベル感。安心して釣りを楽しむならば、やはり大き目のタックルで臨むのがおすすめです。

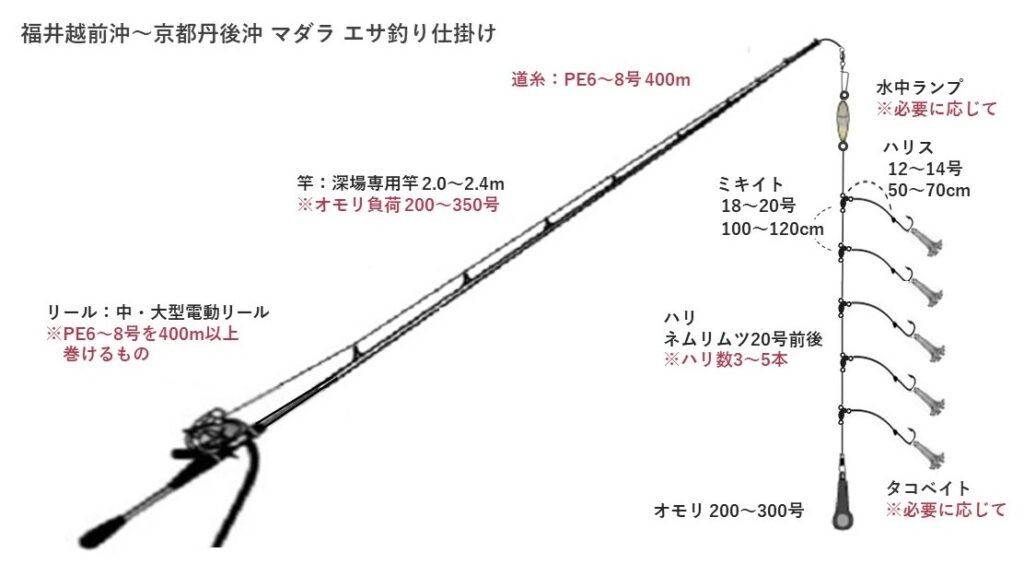

竿はオモリ負荷250~300号であれば深場専用竿でなくても青物用の竿でもOK。リールはPE4~6号を400メートル以上巻けるもので、PEの先にヨリトリリングや水中ランプ(ケミホタル)を装着します。

仕掛けは、ミキイト16~18号、ハリス12~14号、ハリはネムリムツ18~22号の3~5本針がスタンダードです。またハリにはタコベイトをつける場合もあるため、あらかじめ用意しておきましょう。

釣り方は極めてオーソドックス。オモリが着底したら5~10メートル巻き上げて再び着底させ、1~2メートルほど巻いてアタリを待ちます。

キンメ・アコウなど深場釣りで釣果アップする㊙アドバイス

さて、深場釣り攻略法はいかがでしたでしょうか!?

各々の地域や船で、タックルや仕掛け等さまざまな工夫が必要なことはご理解いただけたと思います。

深場釣りでは、半径15メートルくらいの範囲内で、皆が一様に同じような仕掛けで、同じようなエサを流して釣る釣りです。

ターゲットとなるキンメ・アコウ・マダラ等はどの仕掛け・エサに食ってきてもおかしくありません。

したがって、約15年近くにわたる深場釣りの経験と実績をもとにあえて言うならば、

深場釣りでは他の釣り客(仕掛け)との差別化を図ることが重要です!

そこで、釣果アップを図るための有効的な方法を2つほどご紹介します。

①夜光オレンジのネムリムツ針は最強

深場釣りで使用するムツ針はシルバーの純色が一般的です。しかしながら、夜光オレンジのハリはこれまでの実釣データから最も高い釣果実績を誇っています。

夜光オレンジのムツ針はキンメやアコウ、アカムツに対して絶大な効果を発揮!

夜光オレンジのネムリムツ針は下田漁具から販売されており、深場釣りではマストアイテムとして愛用している一品です。

②チモトに赤いマニキュアを塗ると効果的

ハリのチモトに赤いマニキュアを塗ることで、キンメやアコウ、アカムツの食い気を促進します。

ほんの気休め程度かもしれませんが、実際にチモトに赤いマニキュアを塗り始めた途端、釣果が一段と向上しました。しかもチモトの補強も兼ねるため一石二鳥!

マニキュアはダイソーなど100均ショップで購入することもでき、費用対効果としては最強の釣果アップ方法です。ぜひ、だまされたと思って一度試してみてください。

真紅のベールをまとった金目鯛は、深場釣りの代表的な魚のひとつで言わずと知れた高級魚です。また縁起の良い魚として、おめでたい日に食べる方も多いと思います。季節によっては伊豆や箱根の旅館やホテルでは夕食膳に決まって提供される鉄板の[…]