真夏の訪れとともに始まる東京湾や相模湾などの船ワラサ釣りシーズンが間近です!例年8月初旬頃に東京湾剣崎沖で開幕し秋口にピークを迎え、その後相模湾など地域によって12月頃まで楽しめます。

船からコマセ釣りで狙うワラサ釣りは、強烈なファイトを楽しめるのが魅力!一度その引きを味わったら病みつきになること間違いなし!

その上初心者でも簡単に釣れるため、夏から秋にかけての大人気ターゲットです。ワラサは群れで回遊する魚のため、良い日に当たればトップ10尾超えの釣果も夢ではありません!かく言う私も、船釣りデビューがワラサ釣りで、その後見事に船釣りにハマった一人です…笑

絶好のワラサ釣りシーズンももうすぐ。そこで今回は人気沖釣りターゲットのワラサにフォーカスし、船からのワラサのコマセ釣りのタックルや仕掛け、釣り方など基本的な攻略法を解説します。

ワラサを最短距離で釣るために、東京湾や相模湾などを中心に地域や釣り場などによって異なる釣り方や仕掛け、おすすめの船や地域別の傾向と対策についてご案内します。

東京湾・相模湾のワラサ釣り開幕寸前!強烈な引き味と抜群の食味で、初心者でも船釣り入門に最適!

夏から秋にかけての沖釣りターゲットとして、イサキやアジ、キハダマグロやカツオなどと並んで人気を誇るワラサ。

関東の東京湾や相模湾では8~10月はワラサ釣りのシーズン到来です!

ワラサはブリの若魚で、例年8月から10月にかけて関東沿岸に回遊するため、釣り期としても味覚の旬としても最高の時期を迎えます。また数釣りもさることながらキロオーバーの良型も釣れるため、

釣り味抜群で食味も最高!

これから盛期に突入するワラサ釣りは初心者や入門者でも比較的簡単に釣ることが出来て、爆釣も期待できる絶好のシーズン到来です!

船から狙うワラサ釣りはコマセを使ったエサ釣りです。初心者でも慣れれば簡単に釣ることが出来るのでおすすめですよ。ただし、

「いつ・どこで・どのように釣ったら良いの!?」

そんな方のために、今回はこれから盛期を迎えるワラサ釣りの基本的な釣り方や仕掛け、そして釣り船などをご紹介します!

■ワラサについて

ワラサはブリの若魚です。ブリは出世魚で成長段階に応じて、ワカシ➜イナダ(西日本ではハマチ)➜ワラサ(西日本ではメジロ)➜ブリ、と呼称が変わります。

一般的には体長約80cmおよび重量約5kgを超える個体をブリと呼びますが、最近ではワラサの他に釣りの対象として、イナワラ(イナダとワラサの中間)などと呼んだりします。もっとも、ワラブリという呼称はないので、サイズ感と呼称についてはあいまいです。

ワラサは、青物の王様といわれるブリの若魚だけに、回遊魚独特の強烈なパワーで竿とリールを大いに唸らせてくれます。もちろん味覚も抜群!とくに秋から冬にかけてますます脂が乗ってくるため、まさに釣って良し食べて良しと、釣り人としての楽しみも倍増です。

ただし、回遊魚釣りの特徴として、年によって・時期によって・日によって、ムラが激しいため釣れているタイミングを見計らい、早めに釣行しないと総スカンを喰らうこともあるので注意が必要です。

今年はどんな展開を見せるのか!?

いまからドキドキ・ワクワクしちゃいますね!

ベストなタイミングでワラサをGETするためにも、つねにアンテナを張ってこまめに情報をキャッチして、迅速な釣行計画を立てましょう!

ワラサ釣りシーズン展望

関東周辺のワラサ釣りは、例年8月初旬に東京湾剣崎沖や久里浜沖で釣れ始め、その後東京湾の千葉県寄りにある保田や勝山方面でも釣れ出します。シーズン初期は釣果にムラがありますが、9月中旬頃になると新しい群れが入るため爆釣モードに突入したりします。

9月に入ると、ワラサは相模湾の初島沖や東伊豆沖、また静岡の南伊豆下田や神子元沖や御前崎沖でも釣れ始め、11月頃まで釣れ続きます。さらに冬期になると外房や東伊豆ではブリ釣りが始まります。もっともこれらのエリアは昨年はワラサの回遊も少なく、ポツポツ程度と不振でしたが、こればかりは自然の所業ですから、今年こそ再ブレークに期待したいものです。

今年もやはり東京湾剣崎沖のワラサ釣りが大注目!何と言ってもアクセスの良さと、脂の乗った大型のワラサが釣れるとあって、いまから開幕を楽しみにしているファンもさぞかし多いと思います。また、船ワラサ釣りは初心者にとって大型魚釣りの入門にも最適です。

今回は、そんな方々にワラサが釣れる場所を把握していただくために、現況と例年のデータを踏まえ、関東周辺のワラサ釣りの傾向と対策をサマリーしましたので、釣行と好釣果のお役に立てていただけると幸いです。

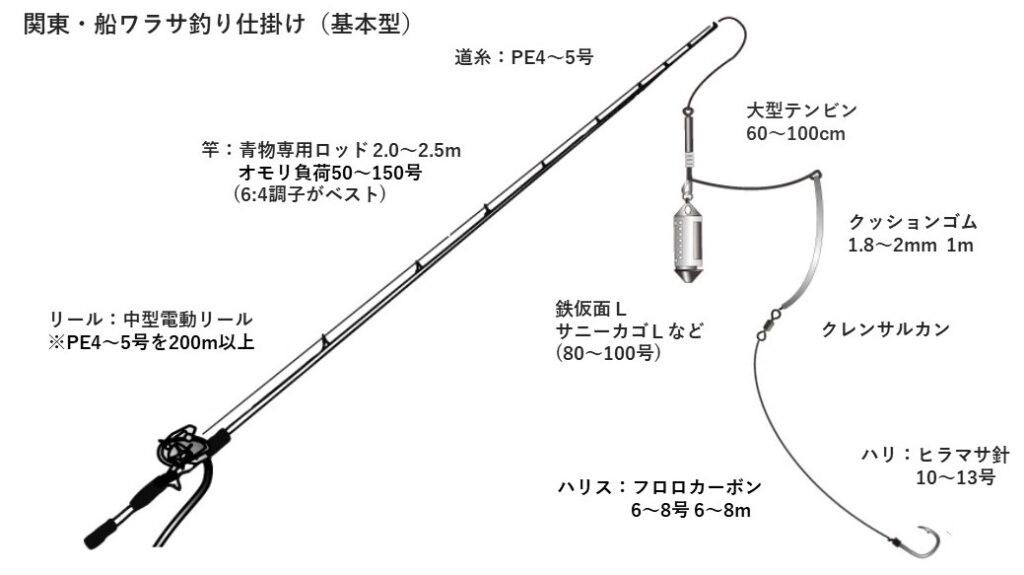

船ワラサ釣りのタックル・仕掛け

ここでは最も人気が高くポピュラーな東京湾剣崎沖のワラサ釣りのタックルと仕掛けをベースとして、エサや釣り方まで解説します。とはいえ、

関東周辺であれば、ワラサ釣りのタックルや仕掛けはほとんど変わりません。オモリの号数、テンビンの種類、ハリス、ハリの号数なども場所やポイントによって、基本型をカスタマイズするだけで柔軟に対応することが可能です。

むしろ時期や当日の潮況(速さ・濁り等)によってアレンジすることの方が大切です。そして何より、

正確なタナの取りとコマセワークがいちばん大事!

それでは、船ワラサ釣りの基本型のタックルと仕掛けについて解説します。

■タックル・仕掛け

①タックル

船のワラサ釣りは、テンビンを使用したコマセ釣りが主体です。竿は青物専用竿でオモリ負荷50号~150号のものがベスト。長さは2~2.5mで、食い込みの柔軟さとトルクフルな走りをいなすことができる64調子のものが理想です。

もちろんマダイ竿でも代用は可能ですし、初心者には汎用性が高くコスパの良い安いモデルも販売されているのでおすすめです。

リールは中型の電動リールでPEライン4~5号を200m以上巻けるものがおすすめです。ダイワであれば300~400番、シマノなら800~1000番クラスが適しています。手巻きの両軸リールでも対応可能ですが、手返しの早さが求められるため水深の深い場所では不利です。

ワラサは群れで回遊するため一人にアタリが出ると次々にヒットするケースが一般的です。魚がヒットしたら竿とリールのパワーで強引に巻き上げオマツリを避けなければなりません。このため竿とリールはスペックに余裕を持たせてチョイスしましょう。

➁仕掛け

道糸の先にスイベルを結んだらテンビンを付けます。テンビンには色々なタイプ・形状がありますが、長さが60cm以上の大きめのものをおすすめします。ワラサ釣りではハリスが6m以上と長いため、仕掛けが絡んだりトラブル防止のためです。

テンビンの選択はワラサ釣りにおいてとても重要です。形状はK型またはI型が良く、魚がヒットするとなるべく一直線になるため巻上げもスムースに行なえます。

さらにステンカンやサニーカゴなどオモリと一体型になったコマセカゴをテンビン取り付けます。関東周辺のワラサ釣りではオモリは80号が一般的。潮の速いときなどは100号の場合もあります。個人的にはステンカンがおすすめで、中心にステン棒が入っているため他のコマセカゴと比べて落下速度が速いようです。

テンビンの先に1.8mmのクッションゴムを1m接続しフロロカーボンのハリス6~8号を6~8m。とくにハリスの長さに関しては、船や地域によって指示される場合があるので事前に確認しておくことが必要です。

ハリはヒラマサ針の10~13号。ブリ級の大型が多く釣れている場合は大きめの針を、逆にイナダが多い時期には小さめの針を選択すると良いでしょう。

船ワラサ釣りのエサ・コマセ

関東周辺のワラサ釣りでは乗船の際にオキアミブロック3~5kgが支給されます。付けエサもコマセもオキアミが主流です。とくに付けエサはオキアミの2L~3Lサイズと大きめの方がワラサに対するアピール力もあり、より効果的です。

付けエサのオキアミは、船宿から支給されるオキアミから大きめのものを選別して付けエサとしている方が多く見受けられますが、これまでの経験則によれば、

付けエサのオキアミとコマセのオキアミの差別化がポイント!

つまり、ワラサにとって付けエサのオキアミをコマセのオキアミより美味しそうにアピールすることが大切なのです。したがって船宿から支給されるオキアミはコマセとして使用し、付けエサ用のオキアミは別途持参するのが釣果アップの秘訣です。

具体的には、3Lから4Lサイズの大粒のオキアミにマルキューさんの集魚剤に漬けこんだり、蜂蜜や味の素で自作したりする方法が最も手軽です。コマセのオキアミよりも一回り大きなオキアミを集魚剤等に漬け込むことによりエサ持ちも良く食いがアップすることは実証済ですので、ぜひお試し下さい!

■イカ短のオキアミサンドは最強エサ!

さらなる釣果アップを目指すならば、イカの短冊をオキアミ2尾でサンドウィッチすると効果バツグンです!

幅約1.5cm×長さ約8cm前後のイカの短冊をオキアミで挟んでハリに付けることによって、ワラサに対してアピール力をUPし食い気を大いに刺激します。ワラサ釣りに限らず、マダイや他の青物釣りにおいても最強のパフォーマンスを発揮しますので、ぜひお試しあれ!

イカタンのオキアミサンドウィッチ最強です!!

船ワラサ釣りの基本的な釣り方

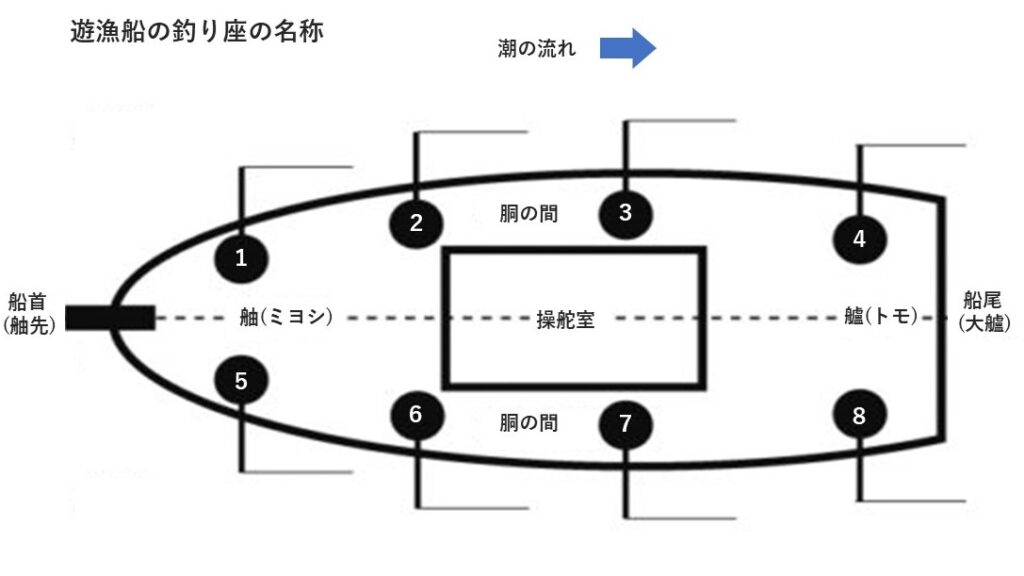

■釣り座

ワラサ釣りに限らずコマセを使った釣りは船全体のチームワークが重要です。船下にワラサを寄せるためには、乗客全員が一丸となってコマセを撒かなければなりません。

とくにコマセを使った船釣りは釣り座の位置によって釣果が左右されます。現在ではどの船もたいてい先着順で決めているため、港へはなるべく早めに到着して良い座席を確保しましょう。ぶっちゃけ、

船釣りは釣り座の確保から始まっているといっても過言ではありません!

では、どの位置が良い座席なのでしょうか!?

大艫(オオドモ)や艫(トモ)がいちばん人気が高い釣り座となります。

大艫や艫は釣り座が広く釣りやすいのと、波による揺れの影響をあまり受けません。とくにコマセ釣りの場合、船はポイントに着くとスパンカーを打つため、かならず舳先(ミヨシ)を風上に向けた状態で流します。風向きと潮流は概ね同じ方向である場合が多く、風下(潮下)がポイントとなり、コマセも同調して風下&潮下に流れます。つまり…

艫(トモ)寄りが最も有利となります!

もっとも当日海に出てみない限りその日のコンディションは解りませんし、人気の高い釣り船ほど大艫や艫の座席を確保することは至難の業です。ですので、

初心者や入門者また船酔いが心配な方は、胴の間(船の真ん中=船頭さんのいる操舵室付近)の艫寄りを確保しましょう。船長さんにひと言「船酔いしやすいので」と伝えれば、きっと座席をやりくりしてもらえると思います。

■仕掛けの投入

青物釣りの鉄則は、ズバリ早い者勝ち!!

誰よりもスピーディーに船長の指示ダナに仕掛けを送り込み、ワラサの遊泳層(タナ)にドンピシャとエサを漂わせて付けエサを喰わせることが最も重要です。

船長はポイントごとに魚探の反応を見ながら指示タナをアナウンスしてくれます。とくに剣崎沖や初島沖など関東では大半の船では、

『底から〇〇メートルね!』との指示があります。

ここで注意しなければならないのは、オモリ(天秤)を海底から〇〇メートルの位置まで巻き上げる!という点です。うっかり誤解すると致命的なミスにつながるので注意が必要です。

■タナの取り方

ワラサ釣りはタナ取りがイチバン大事!

ワラサ釣りはタナ取りさえ正確に出来ていれば誰でもカンタンに釣れます。それでは、タナの取り方をシミュレーションしてみましょう。

- 着 底:カウンター確認後、糸フケを取る

- 巻 上 げ:竿をあおって手動&電動で巻き上げ開始

- シャクリ:5~6m付近で1回シャクリを入れる(コマセの帯を作る)

- 巻 上 げ:ふたたび指示ダナまで巻き上げる

- シャクリ:指示ダナで大きくシャクリを入れコマセをドバッと

- 微 調 整:潮の速さに合わせてタナを上下する

ポイントは、道糸が海面に向かって斜めに出て潮が速い場合、仕掛けも水平に近い状態で流れており、逆に潮流が遅い場合は真下方向へ垂れているということになります。つまり、潮が速い場合は指示ダナよりも短めに、潮が遅い場合は指示ダナより長めに底から巻き上げると良いでしょう。海中に付けエサが漂っている様子を頭の中でイメージしてみましょう。

コマセの帯と付けエサを同調させるイメージです。

ワラサ釣りの場合多くの船団の中で釣りをするため、なるべく全員のチームワークでコマセをたくさん撒いた方が魚が集まります。このためカゴ(ステン缶)の上半分は3/4くらい、下半分は全開にしてコマセを出し惜しみせずドバッと撒きましょう。

上記①~⑥の方法でしばらく待ってもアタリがない場合、タナが間違っているかもしれません。

ましてや周りでバタバタ釣れ出したのに自分だけ釣れないとか、両隣りで釣れたのに自分だけ釣れないという現象が起きたら、確実にタナ取りのミスです。即座にタナ取りを軌道修正しましょう!

■アタリとやりとり

ワラサのアタリは明確です。竿先が思いっきり海面に突っ込みます!

あわてずにロッドホルダーから竿を外して、アワセを入れましょう。強烈な引きと重量感が身体全体にのしかかった瞬間、きっと何もかも忘れて頭の中が真っ白になるはずです。

あとはポンピング(竿先を上下しながら魚を浮かせる動作)の繰り返しです。このとき忘れてならないのは、リールのドラグ調整です。リールのドラグ調整はかならず実釣前に行なっておいてください。

キツく締めすぎると想定外の大物が掛かったときにハリス切れの原因となります。また逆にユル過ぎてもオマツリ(他の人の仕掛けと絡んでしまうこと)の原因となります。ドラグ力は、6~8kg程度に設定することをおすすめします。

目安としては、かりに大物のワラサが掛かって竿がのされた場合でも1メートル程度糸が出ていくのが理想的なドラグ調整になります。くれぐれも他の釣り客に迷惑がかからないよう心がけましょう。

ワラサ釣りに限っていえば、むしろ多少強引なやり取りをした方が確実に獲物をGETできる確率が高いように思います。

■取り込み

ワラサ釣りの取り込みはまさにチームワーク!

近くの人が水面まで上げたら、すかさずタモ入れを手伝うのが暗黙のルールです。

もちろん自分が釣れて取り込む際は、『お願いしま~す!』と遠慮せず大きな声をかけて、近くの人にタモ入れを手伝ってもらいましょう。

■船上での処理

タモ(玉網)に取り込まれたワラサは船上でバタバタと暴れます。しかし、

船上での血抜き(野締め)は基本NGです!

なぜならサメをおびき寄せてしまうからです。サメが回遊して来るとせっかく掛けたワラサもやりとりの途中で食べられてしまうという悲劇が勃発します。しかも、いったん寄り出すとなかなか始末に負えないのがサメです。事前に船長からアナウンスがあると思いますのでご注意ください。

エリア別ワラサの釣り方とおすすめの船

■千葉県・内房保田~勝山沖

①傾向と対策

千葉県内房のワラサ釣りは、同じ東京湾でも剣崎沖より1~2ヶ月遅れで到来する傾向です。初期にはイナワラ(イナダとワラサの中間サイズ)が釣れ始めワラサ級が釣れ出すのが例年のパターン。おもなポイントは保田沖から勝山沖の水深40~80メートルと浅ダナ主体です。

タックルと仕掛けは基本型でOK!ただし時おりマダイが混じったり、マダイとのリレー船もあるのでマダイ用に細めの仕掛けを用意しておくと良いでしょう。船上で仕掛けも購入できるため手持ちが無い場合でも安心です。

注意点としては、船長からタナの指示が「上(海面)から〇〇メートル」とアナウンスがある点です。タナ取りの際はリールのカウンターではなく道糸の色を見ることで、正確なタナ取りを心掛けることが大切です。

10月頃になると、でっぷりと脂の乗ったワラサが釣れる内房のワラサ釣り。好調な年は年内いっぱいまで釣れ続くので楽しみです。とくに北関東方面の方にとってはアクセス至便ですので、ベンチマークしておくことをおすすめします。

➁内房でおすすめのワラサ船

内房でおすすめのワラサ船は以下の通りです。詳細は各船宿にお問合せください。

■神奈川県・剣崎~久里浜沖

①傾向と対策

神奈川県剣崎沖は関東のワラサ釣りのメッカです。ワラサのシーズンに突入すると港は大勢の釣り人で賑わいをみせます。この時期になると船宿の多くが三隻・四隻と出船し、各方面からワラサ狙いの船が集結するため剣崎沖の海上は大船団であふれ返ります。

ワラサ釣りといえば剣崎沖!

と言われるほど。昨年は7月後半と異例のスピードで釣れ始めましたが、例年ワラサが8月初旬と早期から釣れ出すエリアのため、首都圏のみならず全国各地から多くのワラサファンがやって来る場所なのです。

今年は、7月現在イサキ釣りが好調で連日のように好釣果が続いていますが、ワラサもそろそろ秒読み段階と気を揉んでおられる方もさぞかし多いでしょう。一日でも早くワラサを釣りたい方は、こまめに船宿に連絡を入れてスピーディーな情報収集することをおすすめします。

ワラサは回遊魚のため、群れが入り始めたら早めの釣行を!

ポイントは久里浜沖から剣崎沖の水深30~60m。10月以降は60~80mの深場へ移動します。タックルと仕掛けは基本型でOK!ピーク時のハリスは8号8m、ハリはヒラマサ針の12号が標準で、終盤になるにつれイナダ級が増えるため仕掛けはダウンサイズします。

剣崎沖の船では通常『底から〇〇メートル』と指示がありますが、船宿によって異なります。この場合でも、かならず道糸のマーカーを確認してタナを正確に取ることが大切です。

食いの渋いときは、前述した「イカ短のオキアミのサンドウィッチ」が功を奏するので、特エサとしてかならずイカ短を持参すると良いでしょう。

➁東京湾剣崎沖~久里浜沖でおすすめのワラサ船

東京湾剣崎沖のおすすめのワラサ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

■相模湾・初島沖~東伊豆沖

①傾向と対策

相模湾におけるワラサ釣りは、神奈川県真鶴の南沖から静岡県初島沖、東伊豆の伊東沖と相模湾の西部がメインのエリアとなります。昨年はワラサの回遊も少なく不振でしたが、好調な年には剣崎沖以上に大爆釣モードで、大勢のワラサファンで賑わう人気のエリアです。

ここ初島~東伊豆エリアの釣り期は東京湾剣崎沖よりも遅く、例年9月後半頃から釣れ出し12月まで狙えます。東伊豆ではシーズン終盤になると、夜釣りのイカの泳がせでブリを狙う専門の船で活況を呈します。

ポイントは初島沖から東伊豆沖にかけての水深40~80m。剣崎沖と比べてやや深場を狙うのが特徴ですが、タックルや仕掛けは基本型の仕掛けでOKです。当たり年には5kg超の良型クラスも混じるため、なるべく太仕掛けで臨むことをおすすめします。

同エリアの船ではタナを、『底から〇〇メートル』と指示されるのが一般的です。オモリが着底したら3m上げてコマセを撒き、その後2回ほど撒きながら指示ダナまで巻き上げて仕掛けを落ち着かせるのがセオリーです。

初島から東伊豆エリアのワラサ釣りのトップシーズンは約1ヶ月と短め。回遊魚だけにわずかな時合も見逃さず、何時でも速やかに出撃できるよう準備しておきたいものです。

昨年不発だっただけに今年こそ楽しみな初島~東伊豆沖のワラサ釣り。中部・東海方面からのアクセスも良く、静岡・愛知・山梨にお住まいの方にとってはぜひ要チェックして頂ければと思います。

➁相模湾初島沖~東伊豆沖でおすすめのワラサ船

相模湾初島沖~東伊豆沖のおすすめのワラサ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

❶ つちそう丸 網代港

❷ ゆたか丸 網代港

❸ 森竜丸 網代港

❹ 秀正丸 宇佐美港

❺ 清貢丸 宇佐美港

❻ 加納丸 伊東港

❼ 村正丸 伊東港

❽ 妙法丸 伊東港

❾ よしひさ丸 湯河原福浦港

❿ 恵一丸 湯河原福浦港

■静岡県南伊豆・下田~神子元沖

①傾向と対策

南伊豆下田から神子元沖のワラサ釣りは9月後半から10月頃に開幕します。例年だと剣崎沖➜初島沖➜南伊豆か、剣崎沖➜南伊豆➜初島沖の2つのパターンがあるため、なかなか時合到来を読むには難儀します。

ポイントは下田沖から神子元島沖にかけての水深50~80m。潮流も速く深場を狙うため、オモリは100号、ハリス8号6m、ハリはヒラマサ12号と太仕掛けで攻めるのが基本です。

もっとも年によってムラが激しいため、事前に釣況を確認しておくことが必要です。年によっては11月頃から釣れ始めたり、3月頃に釣れたりする場合もあり予断を許さないのが実情です。

南伊豆沖のワラサ釣りでは海面からのタナを指示されるケースが多いですが、やはり道糸のマーカーによって確りタナ取りをすることが釣果を伸ばすコツです。

また、ワラサの他にもマダイやメダイ、イサキ、カサゴなど、様々な魚が彩りを添えてくれるのも魅力です。

下田~神子元沖エリアはワラサ釣りに限らず潜在能力の高いエリアだけに、今年こそ大ブレークを期待したいものです。

➁南伊豆下田~神子元沖でおすすめのワラサ船

南伊豆のおすすめのワラサ船は以下の通りです。詳細は各船宿にご確認ください。

■静岡県・御前崎沖~遠州灘

①傾向と対策

静岡県駿河地区の御前崎から三保・由比にかけての沖合もワラサの好ポイントが存在します。例年9月中旬頃からワラサが釣れ始めますが、年によっては11月から1月の冬シーズンに釣れる場合もあるので要チェックです。

ポイントは清水市の三保沖から御前崎にかけての水深40~60m。タックルと仕掛けは基本型のものでOKです。ハリスは8号6m、ハリはヒラマサ針12号が標準の仕掛けです。

このエリアでは、タナの指示は『上(海面)から〇〇メートル』が一般的です。タナの〇〇メートルにプラス5メートルまでオモリを落とし、コマセを撒きながらタナまで巻き上げます。ワラサはコマセの帯に突っ込んでくるため、カゴの穴は全開にして一気にコマセを撒くのがコツです。

ワラサ釣りではバダハタと釣れ出すチャンスタイムを逃さないよう手返しの速さが肝心です。オマツリした場合は速やかに仕掛けを切り、新しいものに交換して投入の回数を増やしましょう。なおエサ取りが多いときは、イカタンのオキアミサンドウィッチが効果的です。

➁静岡県・三保沖~御前崎沖でおすすめのワラサ船

ワラサの保存法と持ち帰り方

船ワラサ釣りは思わぬ大漁に恵まれることがしばしばあります。全員が平均で10尾釣れたら9時前でも早上がりなんてことも!大変嬉しい悲鳴ですが、釣れ過ぎてしまいクーラーボックスに入り切らないなんて事態も発生します。40Lのクーラーボックスではせいぜい良型のワラサ3~4尾が限界です。

クーラーボックスは最低でも50L以上のものを用意しましょう。

また前述の通り多くの船では船上での血抜きを禁止しています。しかしせっかく釣ったワラサを新鮮な状態で持って帰るためには、やはり最低限血抜きはしたいものです。こんな場合はクーラーボックスの中で血抜きをして、ポイント移動の際に血やワタを洗い流すと良いでしょう。

船によってそれぞれ対応が異なるので、あらかじめワラサの処理については事前に確認しておくことをおすすめします。

ワラサは夏から秋にかけての釣り物なので、クーラーボックスの中は氷(潮氷)と海水を入れておき、十分冷やしておきましょう。このときクーラーの中がパンパンだと保冷効率も悪くなるため、大きめのクーラーボックスだと安心して持ち帰りができます。

70cmオーバーの大型は脂乗り乗りで3~4日ほど寝かせてから食べると絶品ですよ!

なお、活け締めと血抜きについてはコチラをご覧ください。

[adcode] 釣った魚を新鮮な状態で美味しく食べるのが釣り人の醍醐味! 「自分で釣った魚を自分で食べる」という楽しみは、釣りをする楽しみのなかでも大きな要素を占めているのではないでしょうか!? もちろんバスフィッシングな[…]